PHILOSOPHY

Jacques DERRIDA

LA DISSMINATION

ditions du Seuil

Жак ДЕРРИДА

ДИССЕМИНАЦИЯ

У-Фактория Екатеринбург

УДК 130.2 ББК 87 Д36

Перевод с французского Д. Кралечкина Научный редактор В. Кузнецов

Д36

Деррида, Ж. Диссеминация / Ж. Деррида; пер. с франц. Д. Кралечкина. — Екатеринбург: У-Фактория, 2007. — 608 с. (Philosophy).

ISBN 978-5-9757-0079-7

Одно из ключевых собраний текстов крупнейшего современного мыслителя отказывается быть книгой, демонстрируя живое разворачивание во все стороны того рискованного предприятия, в котором одним жестом исполняется чтение и письмо. Высочайшие ставки мысли отличают изощренную игру деконструкции, несводимую к какому бы то ни было набору шагов, правил и/или приемов, что и вызывает столь яростные дискуссии.

УДК 130.2 ББК 87

ISBN 978-5-9757-0079-7

© ditions du Seuil, 1972

© Д. Кралечкин, перевод, послесловие, 2007

© В. Кузнецов, предисловие, 2007

© ООО «Агентство прав «У-Фактория», 2007

Электронное оглавдение

Электронное оглавдение

Рассеяние Деррида. Василий Кузнецов

Вне книги

Предисловия

Фармация Платона

I

1.Фармакея

2. Отец логоса

3. Надпись сынов: Тевт, Гермес, Тот, Набу, Небо

4. Pharmacon

5. Pharmakeus

II

7. Ингредиенты: румяна, фантазм, праздник

8. Наследство pharmacon'a: семейная сцена

9. Игра: от pharmacon'a к букве и от ослепления к дополнению

ТРАНСПРЕДЕЛЕНИЕ (1)

Двойной сеанс

I

1. Книга — это некий диалог или диалектика.

2. Истина книги разрешима.

3. Ценность книги (истина/ложь) не является ее внутренней ценностью.

4. И наконец, четвертая черта, нужная, чтобы заключить весь текст в рамку

II

ТРАНСПРЕДЕЛЕНИЕ (2)

Диссеминация

I

1. Развязывание

2. Устройство или рамка

3. Купюра

4. Двойное дно более-чем-настоящего

5. Написанное, экран, ларец*

6. Речь попечения

II

7. Генеральная репетиция первого раза <l'avant-premire fois>

8. Колонна

9. Перекресток «бытия» <Le carrefour de l’"est">

10. Прививки, возвращение к перекидному шву <surjet>

11. Перебор <Le surnombre>

Примечания

Фармаконы большие и малые. Дмитрий Кралечкин

Теоретический зуд

Мой друг — фармакон

Содержание

Рассеяние Деррида. Василий Кузнецов

...Я рискую не-желать-сказать-нечто такое, что подлежало бы простому пониманию, что было бы просто делом понимания.

Деррида Ж. Позиции

Эта неизбежная и смехотворная претензия написать предисловие к произведению, уже предпосылающему себе разбор «предисловия» и отказывающемуся быть даже книгой, не может быть оправдана пометкой «это не предисловие»; рискованное предприятие может окупиться только действием, которое, оставаясь недеянием, никогда не конвертируется.

Известность Деррида порождает устойчивую и постоянно воспроизводящуюся иллюзию самопонятности и самоочевидности двух взаимоиндуцирующих подходов — безудержного восхваления за якобы выданную авансом генеральную индульгенцию, дающую право на все, что угодно, и не менее радикального реактивного поношения за то же самое — подходов, в альтернативности своей исключающих любые другие возможности. Пытающееся остаться над схваткой отстраненное академическое

6

высокомерие, превращающее все и вся в безопасный заспиртованный препарат за стеклом витрины, подготовленный для солидного и неспешного описания, не менее достойно: в любом случае тут действуют априорные (неважно, осознанные или неосознанные) предпосылки, которые не сдвинуть лобовой атакой.

Провокативность Деррида завораживает и затягивает, волнует и смущает, будоражит и тяготит. Поддаваясь ей, очень легко, оказывается, имитировать некоторые формальные приемы и особенности построения текста, не замечая производимой им работы. Противостоя ей, упрощающие схемы сознания могут автоматически превратить в понятия даже слова, помечающие границы понятийного.

Если жить вслед за логиками и бандитами по таким авто-номным «понятиям» («Мы сделаем ему такое предложение, от которого он не сможет отказаться»), зачем тогда читать Деррида? Если быть заранее уверенным, что найдем там только понятия («слова, слова, слова...» — хотя, возможно, новые и непривычные), которые можно (бес)конечно трактовать и уточнять (почтенная традиция, ведущая к современности от конфуцианского «исправления имен» через раннего Витгенштейна), и что, кроме понятий, там (и нигде вообще) ничего нет и не может быть, то проще Деррида и не открывать.

Разумеется, можно и попробовать — посмотрев, как Деррида осуществляет деконструирование — претендовать на формулирование и продвижение метода «Деконструкция™». Можно продолжать безотчетно пользоваться старыми инструментами, уже не отличая их от собственных рук, даже за пределами их потенциальной действенности, рассматривая любой критический разбор как еще одно поле для их применения. Но зачем?

Тихая и незаметная, мягкая и гибкая, мысль, возникающая каждый раз заново и делающая каждый свой шаг всегда как первый (последующие шаги — технические следствия, промышленное производство), совершенно не обязательно должна именовать себя «Философия®», хотя

7

именно в философии принято было постоянно отказываться от привычного и обычного способа мысли и действия или, по крайней мере, подвергать его критическому переосмыслению. Ибо здесь важнее движение обнаружения и преодоления неявных предпосылок, установок и допущений, выявление неодолимостей и принятие этого вызова, нежели соблюдение ритуалов ради них самих или в силу отсутствия очевидной альтернативы.

Деррида рассеивается, но его можно собирать...

Василий Кузнецов

P.S. Переводчик и редактор благодарят Татьяну Бородай, Дмитрия Бугая, Полину Гаджикурбанову и Владимира Жданова за бесценные консультации. Отдельное огромное спасибо Натали Стюарт и Юрию Бакалову за неизменную помощь и поддержку.

8 – пустая

9

Вне книги

10 – пустая

11

Предисловия

Это (стало быть) не будет книгой.

И еще в меньшей степени, несмотря на внешний вид, сборником трех «эссе», которым будто бы пришла, причем именно после их осуществления, пора выяснить их направление, обозначить их связь или же вывести закон, и даже со всей настойчивостью, необходимой для такого случая, представить их понятие или смысл на всеобщее обозрение. Но мы не будем, дабы потрафить кодексу, притворяться, будто все это имело заранее задуманный план или же, наоборот, было импровизацией. Само устройство этих текстов иное, и в мои планы сейчас не входит их представление.

Ведь вопрос как раз и стоит о представлении.

Если, как известно, сама форма книги отныне подчинена охватывающим всех и вся изменениям, если она и ее история представляется нам как никогда менее естественной, если с ней нельзя иметь дела, не имея дела со всем, значит, она уже не может управлять — в том числе и здесь — такими процессами письма, которые, практически ставя ее под вопрос, должны ее при этом демонтировать.

Отсюда проистекает общезначимая потребность сегодняшнего дня вновь, с новыми силами взяться за вопрос сохраненного имени — вопрос палеонимии. Зачем

12

сохранять на тот или иной срок старое имя? Зачем смягчать воспоминаниями воздействие некоего нового смысла, нового понятия или нового объекта?

Но если вопрос поставить так, он тут же будет затянут в целую систему предпосылок, которые здесь как раз и разъясняются, в их числе и простое внешнее положение означающего по отношению к «своему» понятию. Следовательно, нужно действовать как-то иначе.

Начнем снова. Примеры: почему «литературой» все еще называется то, что уже исключается из литературы — из того, что всегда было известно под этим названием и что им обозначалось — или же, пусть и не уклоняясь от нее окончательно, неумолимо разрушает ее? (Но если вопрос поставить так, он тут же будет затянут гарантией некоего пред-знания: на самом ли деле по своему существу однородно, однозначно и бесконфликтно то, «что всегда было известно под этим названием и что им обозначалось»?) Другие примеры: какую историческую и стратегическую функцию предписывать с этого момента кавычкам, видимым или невидимым, которые делают из этого «книгу» и продолжают делать из деконструкции философии «философский дискурс»?

Такая структура двойной меты (взятый — одолженный и заключенный — в оппозиционной паре термин сохраняет свое старое имя, чтобы разрушить оппозицию, которой он уже не совсем принадлежит, которой он, впрочем, никогда до конца не уступит, поскольку история этой оппозиции — это история непрерывной борьбы за господство) прорабатывает все поле, в котором перемещаются данные тексты. И она сама прорабатывается в них: правило, согласно которому каждое понятие по необходимости получает две похожие меты — в повторении без тождества — одну внутри и одну снаружи деконструируемой системы, должно образовать место для двойного чтения и двойного письма. То есть, как будет ясно в свое время, для двойной науки.

Никакое понятие, никакое имя и означающее не уклоняются от этого правила. Мы попытаемся определить

13

закон, который принуждает (примеривая и учитывая общую теоретическую переплавку, которая с недавнего времени перестраивает поля философии, науки, литературы и т. д.) называть «письмом» то, что критикует, деконструирует, напрягает традиционную, иерархически выстроенную оппозицию письма по отношению к речи, письма по отношению к системе (идеалистической, спиритуалистической, фоноцентрической — то есть, прежде всего, логоцентрической) всех его иных; называть «работой» или «практикой» то, что дезорганизует философскую оппозицию praxis/theoria и уже не поддается снятию по схеме гегелевской негативности; называть «бессознательным» то, что никогда не будет симметричным негативом или хранилищем возможностей «сознания»; называть «материей» то внешнее классических оппозиций, которое, при условии, что мы учитываем теоретический результат и только-только осуществленную философскую деконструкцию, уже не должно было бы иметь успокоительной формы — ни формы некоего референта (если, по крайней мере, понимать его как реальную вещь или реальную причину, которые предшествуют системе общей текстуальности и остаются внешними для нее), ни формы присутствия в любом из его модусов (смысл, сущность, существование — объективное или субъективное, форма, то есть явление, содержание, субстанция и т. д., чувственное присутствие или интеллигибельное), ни формы фундаментального или объединяющего принципа или, тем более, последней инстанции, — короче говоря, всего того внетекстового, которое прерывало бы сцепление письма (того движения, которое ставит любое означаемое в положение различительного следа) и для определения которого я предложил понятие «трансцендентального означаемого». В том же самом проблемном поле «различение» <diffrance>* также указывало на подобную

* Здесь и далее в угловых скобках дается лексическая единица оригинала либо дается перевод иноязычных слов, не имеющих перевода в оригинале. — Здесь и далее звездочкой обозначены примечания переводчика.

14

(военную) экономию, которая устанавливает отношение между радикальной инаковостью или абсолютно внешним и закрытым, раздираемым борьбой, иерархическим полем философских оппозиций, то есть полем «отличий» или «различия» <diffrence>1. Ведь экономическое движение следа предполагает одновременно и его отмечание, и его стирание — поле страницы <marge> и его невозможность — в соответствии с определенным отношением, над которым не смогла бы установить господство ни одна диалектика тождественного и иного, причем именно по той причине, что она остается операцией господства2.

Конечно, всегда рискованно задействовать и пускать в свободный оборот старые имена — риск в закреплении или даже в попятном движении к уже деконструированной или находящейся в процессе деконструкции системе. И отрицать такой риск как раз и значило бы его усиливать — принимать означающее, которое здесь мы называем именем, за всего лишь конвенциональное обозначение понятия и за простую уступку, которая не влечет никаких особых последствий. Это означало бы усиление автономии смысла, идеальной чистоты теоретической абстрактной истории понятия. И наоборот, если бы мы намеревались сразу же отделаться от предшествующих мет и по некоему указу, одним махом, перейти к внешнему классических оппозиций, мы бы, если даже оставить в стороне риск бесконечной «негативной теологии», забыли, что эти оппозиции образуют не данную систему, некую внеисторичную и по своей сути гомогенную таблицу, а асимметричное и иерархически выстроенное пространство, организованное силами и прорабатываемое в самой своей закрытости внешним, которое им вытесняется, то есть извергается и, что означает то же самое, интериоризируется как один из его моментов. Вот почему деконструкция включает в себя необходимую фазу переворачивания. Остановиться на переворачивании — значит, естественно, действовать в имманентной сфере системы, которую нужно деконструировать. Но

15

60

в ней упорствует определенная внешность, которая разыгрывается вне спекулятивного силлогизма, вне всех его подкрепленных мет.

Преследуя почти ту же цель и получая почти тот же результат, Новалис в явной форме ставит в своей «Энциклопедии» 34 (но разве не имеет никакого значения то, что она так и осталась разбросанной по своим черновикам; прорванной своими собственными проклюнувшимися ростками?) вопрос формы полной книги как книги написанной — исчерпывающего таксономического письма, компьютерной голограммы, классифицирующей все знания, создающей место для литературного письма. «Все должно быть занесено в энциклопедию» (р. 39). «Энциклопедистской» станет «некая научная грамматика», написанная самыми разными способами, «фрагментами, буквами, поэмами, точными научными исследованиями» (р. 39), причем каждый кусок книги должен посвящаться друзьям. Буквальное, литературное, как и эпистолярное, найдут свое место и свой порядок производства в биологическом теле этой романтической энциклопедии («Мой план — гетевский способ рассмотрения наук», р. 39). Ведь для автора «Зерен пыльцы» порядок Книги должен был быть одновременно органицистским и табличным, зачаточным и аналитическим.

Больше мы не можем отклонять вопрос генетической программы или текстуального предисловия. Это не значит, что в конечном счете Новалис не вернет семя в logos spermatikos 35 философии. Послесловие и предисловие станут тогда библейскими моментами. A priori заключенными в том <volumen>. Итак:

Предметный указатель — именной указатель. План — это тоже предметный указатель. Начинают ли с предметного указателя? (р. 42.)

Отношения между заглавием, планом и предметным указателем. Необходимость послесловия.

Энциклопедистское. Как будут сделаны медные философские таблицы? Их частью уже является таб-

61

лица категорий — теоретическая система Фихте — дианология — логические таблицы Мааса — бэконовская таблица наук и т. д. Картины и т. д.

Медные географические таблицы — геогностические — минералогические — хронологические — математические — технологические — химические, экономические — политические — гальванические — физические — артистические — физиологические — музыкальные — геральдические — нумизматические — статистические — филологические — грамматические — психологические — литературные — философские. Планы, которые предшествуют книгам, уже в какой-то мере являются таблицами — (Алфавиты) — Указатели суть глоссарии и специальные энциклопедии. (Например, геометрия, выписанная на большой таблице, — арифметика, алгебра и т. д.) Вся возможная история, история литературы, искусства и мира, должна иметь возможность располагаться на последовательности таблиц. (Чем в меньшей степени книга способна рассположиться на таблице, тем она хуже.)

Филология. Чем должны стать предисловие, заглавие, эпиграф, план — введение — примечание, текст, приложение (таблицы и т. д.), предметный указатель — и как они будут упорядочиваться и классифицироваться? План — это комбинаторная формула предметного указателя, а текст — осуществление в произведении. Предисловие — это поэтическая увертюра или же предупреждение читателю как переплетчику. Эпиграф — это музыкальная тема. Предисловие предоставляет способ использования книги — философию чтения. Заглавие — это имя. Двойное заглавие и пояснительный

62

70

и/или завершением: «Только, будем знать, стих бы не существовал: он по-философски оплачивает недостаток языков, сам — высшее завершение» (р. 364).

Необходимость «обдуманной чистки». «Со свободным стихом в прозе (с которым я не повторюсь) обдуманной чистки».

Быть может, оборвать здесь ради «внешней печати» и «финального свистка», внезапной отсылки.

Правильная вырубка <coupe regle>: «Регулярно повторяемое изъятие». Слабое прореживание <coupe sombre> или прореживание для засева: «Действие, направленное на то, чтобы изъять из лесонасаждения часть составляющих его деревьев так, чтобы дать возможность оставшимся засеять почву семенами, естественным образом производимыми и рассеиваемыми ими» (Литтре).

Мы также будем практиковать сильную вырубку, окончательную вырубку, выборочную прорубку и прорубку просветов.

Прервать здесь, решением и кивком головы. Так предисловие вписывает необходимость своей купюры и своей фигуры, своей формы и своей силы метафорического представления, которую ему можно было бы одолжить только по неосторожности38.

Разыгрывание без прелюдий того, что останется подготовить одним махом.

А затем, если отправиться, чтобы посмотреть самому, при удаче встретишь то, зацепившееся за угол, что относится к срезу золота/книги.

71

Фармация Платона

72 - пустая

73

Kolaphos: удар по щеке, пощечина... Коlapt: 1. повреждать, в частности, при речи о птицах, клевать, откуда — отрывать, разрывая ударами клюва... по аналогии, при речи о лошади, которая бьет землю копытом. 2. соответственно, вырезать, гравировать: gramma eis aigeiron [тополь], Anth. 9, 341, или kata phloiou [кора], Call. fr. 101, надпись на тополе или на коре (корень «Klaph»; ср. корень «Gluph», выдалбливать, царапать)*.

Текст является текстом только тогда, когда он скрывает от первого взгляда, от первого попавшегося, закон своего

* Деррида цитирует словарь Анатоля Байи: Bailly A., Dictionnaire grec-franais, Librairie Hachette, Paris, 1906, p. 1113, объединив две статьи — ![]() и

и ![]() . Ссылка на этот словарь сохранена только в первом издании (La Pharmacie de Platon // Tel Quel, № 32, 1968, p. 3) — и то лишь в виде «Dictionnaire A. Bailly». На основании структуры словарной статьи (в частности, упоминания «корней» слов) можно сделать вывод, что Деррида пользовался изданием 1906 г. (cinquime dition revue — пятое пересмотренное издание), а не более поздним изданием 1950 г. В данном эпиграфе сохранены следующие сокращения, отсылающие к источникам греческих текстов: Anth. — Anthologie Palatine, d. de Fr. Jacobs, 1813—1817; Call. — Callimaque de Cyrne, d. O. Schneider, Callimachea (hymnes et pigrammes), 1870—1873.

. Ссылка на этот словарь сохранена только в первом издании (La Pharmacie de Platon // Tel Quel, № 32, 1968, p. 3) — и то лишь в виде «Dictionnaire A. Bailly». На основании структуры словарной статьи (в частности, упоминания «корней» слов) можно сделать вывод, что Деррида пользовался изданием 1906 г. (cinquime dition revue — пятое пересмотренное издание), а не более поздним изданием 1950 г. В данном эпиграфе сохранены следующие сокращения, отсылающие к источникам греческих текстов: Anth. — Anthologie Palatine, d. de Fr. Jacobs, 1813—1817; Call. — Callimaque de Cyrne, d. O. Schneider, Callimachea (hymnes et pigrammes), 1870—1873.

74

построения и правило своей игры. Текст, впрочем, всегда остается невоспринимаемым. Закон и правило не прячутся в неприступной таинственности, просто они никогда не даются как таковые, в настоящем, не даются тому, что можно было бы со всей строгостью именовать восприятием.

Всегда и по самой своей сущности рискуя, таким образом, окончательно затеряться. Кто хоть однажды заметит подобное исчезновение?

Сокрытие текстуры может, во всяком случае, потребовать столетия на то, чтобы расплести ее полотно. Полотно, обворачивающее полотно. Столетия на то, чтобы расплести полотно. Восстанавливая его при этом в качестве организма. Неопределенно и постоянно порождая вновь свою собственную ткань за отрезающим следом, решением каждого чтения. Постоянно сохраняя сюрприз для анатомии или физиологии той критики, которая считала, будто управляет игрой этого полотна, одновременно просматривая все его нити, завлекаясь обманкой взгляда на текст, который не касается его, не прикладывает руки к своему «объекту», не рискуя добавить какую-то новую нить в единственном шансе войти в игру, запустив в нее пальцы. Добавить — значит здесь не что иное, как позволить читать. Нужно настроиться на то, чтобы мыслить следующее: речь не идет о вышивке, если только не считать, что уметь вышивать — значит разбираться в следовании данной нити. То есть, если кто-то хочет следовать за нами, в следовании скрытой нити. И если есть единство чтения и письма, как ныне мы привыкли с легкостью думать, если чтение есть письмо, такое единство не указывает ни на безразличное смешение, ни на тождество произвольной остановки; есть, которое спаривает чтение с письмом, должно их распарывать.

Следовательно, нужно было бы в одном и том же и все же раздвоенном жесте читать и писать. И ничего не понял бы в игре тот, кто вдруг почувствовал бы себя вправе хватить через край, то есть добавить не важно что. Он

75

ничего не добавил бы, ткань бы не выдержала. И наоборот, даже не начал бы читать тот, кого «методологическая осторожность», «нормы объективности», «научные предпосылки» сдержали бы от добавления своего. Одна и та же глупость, одна и та же бесплодность «несерьезного» и «серьезного». Добавление чтения или письма должно быть строжайше предписано, но лишь необходимостью некоей игры, знака, с которым нужно соотнести систему всех его возможностей.

76

I

В самом первом приближении мы сказали уже все, что хотели сказать. Во всяком случае, наша лексика весьма близка к исчерпанию. С точностью до такого добавления наши вопросы отныне будут именовать лишь текстуру текста, чтение и письмо, господство и игру, а также парадоксы дополнительности и графические отношения живого и мертвого: в текстуальном, текстильном и гистологическом. Мы будем удерживаться в пределах этой ткани: между метафорой istos39 и вопросом об istos метафоры.

Поскольку мы уже все сказали, стоит потерпеть, если мы еще немного продолжим. Если распространимся посредством силы игры. Если, следовательно, мы немного напишем: о Платоне, который уже в «Федре» говорил, что письмо может лишь повторять(ся), что оно всегда «означает (semainei) одно и то же» и что оно является «игрой» (paidia).

1.Фармакея

Начнем снова. Итак, сокрытие текстуры может в любом случае потребовать столетия на то, чтобы расплести ее полотно. Пример для этого тезиса, который мы предло-

77

жим, начав речь о Платоне, это не «Политик», о котором можно было бы сперва подумать, — несомненно, из-за парадигмы ткача и, самое главное, из-за той самой парадигмы парадигмы письма, которая ей непосредственно предшествует40. К этому примеру мы вернемся лишь после очень длинного отступления.

Здесь мы начнем с «Федра». Мы говорим о «Федре», которому пришлось ждать почти двадцать пять веков, прежде чем его перестали считать плохо составленным диалогом. Сначала считалось, что Платон был слишком молод, чтобы сделать настоящее произведение, вещь, чтобы сконструировать прекрасный предмет. Диоген Лаэртский пересказывает эту «молву» (logos [sc. esti], legetai), согласно которой «Федр» был первым опытом Платона, поэтому в нем содержится что-то юношеское (meirakides ti)41. Шлейермахер счел возможным подтвердить эту легенду смешным аргументом: старый писатель не стал бы осуждать письмо так, как это делает Платон в «Федре». Такой аргумент не только подозрителен сам по себе, он еще и выдает доверенность легенде Лаэртского на основе другой легенды. В самом деле, лишь слепое или поверхностное чтение могло создать то распространенное убеждение, будто Платон безоговорочно осуждает деятельность писателя. Ничто в данном вопросе не представляется абсолютно однозначным, поэтому ставка «Федра» состоит и в том, чтобы спасти — то есть одновременно потерять — письмо как самую лучшую, самую благородную игру. Далее нам нужно будет проследить взлеты и падения этой прекрасной игры, которой предается Платон.

В 1905 г. традиция Диогена Лаэртского была перевернута, однако не для того, чтобы признать подлинные достоинства композиции «Федра», а для того, чтобы на этот раз объяснить его недостатки за счет старческой немощи автора: «"Федр" плохо составлен. Этот недостаток тем более удивителен, что именно в этом тексте Сократ определяет произведение искусства как живое существо, так что очевидная неспособность реализовать то, что

78

89

его к ako, имеющему хождение слуху, знанию молвы, истории, передаваемой из уст в уста: «Итак, истина известна ей [ako древних]; если бы могли открыть ее сами, разве стали бы мы по-прежнему заботиться о том, во что верили люди?» (274с).

Истину письма, то есть, как мы увидим, не-истину, мы не можем самостоятельно открыть в самих себе. Она является не объектом некоей науки, а объектом пересказываемой истории, повторяемой басни. Здесь уточняется связь письма с мифом, как и его противопоставление знанию и, самое главное, знанию, черпаемому самостоятельно в самом себе. В то же самое время письмом или мифом обозначаются генеалогический разрыв и удаление от истока. Особенно важно отметить, что то, в чем далее будет обвиняться письмо, то есть повторение без знания, в данном пункте определяет тот самый демарш, который ведет к высказыванию и определению статуса письма. Мы начинаем с того, что повторяем, не зная, вслед за мифом определение письма: повторение без знания. Такое родство письма и мифа, причем оба они отличены от logos'a и диалектики, отныне будет лишь уточняться. Повторив, не зная, то, что письмо состоит в повторении без знания, Сократ будет заниматься лишь обоснованием доказательной силы своего обвинения, своего logos'a, исходя из предпосылок ako и структур, вычитываемых благодаря баснословной генеалогии письма. Когда миф нанесет первые удары, logos Сократа докажет вину обвиняемого.

2. Отец логоса

История начинается так:

СОКРАТ. Так вот, я слышал о том, что рядом с Навкратисом, в Египте, жило одно из тамошних божеств, то самое, чьей эмблемой была птица, которую там, как ты знаешь, называют ибисом, а имя самого бога было Тевт.

90

В общем, именно он первым изобрел науку чисел и счет, геометрию и астрономию, также триктрак* и кости, и, наконец, знай об этом, символы письма (grammata). С другой стороны, в те времена надо всем Египтом царствовал Тамус, резиденция которого располагалась в том большом городе нагорья, который греки называют египетскими Фивами, а его бога они называли Аммоном. Тевт, придя в гости к царю, продемонстрировал ему свои искусства: «Нужно, — объявил он царю, — рассказать о них остальным египтянам!». Но собеседник спросил, в чем польза каждого из этих искусств, затем, выслушивая объяснения и в зависимости от того, насколько обоснованными он их считал, он изрекал иногда осуждение, иногда хвалу. Конечно, по поводу каждого из искусств у Тамуса было очень много размышлений, о которых, как рассказывают, он сообщал Тевту, вынося положительное или отрицательное решение, подробности всех этих решений можно было бы описывать бесконечно! Но вот пришла очередь рассмотреть символы письма. «Вот, о царь, — сказал Тевт, — наука (to mathema), которая сделает египтян более образованными и повысит их способность к запоминанию (sophterous kai mnemonikterous): память, как и образование, нашли свое лекарство (pharmacon)». На что царь ответил...

Прервем здесь царя. Он перед pharmacon'ом. И мы знаем, что он примет решение.

Зафиксируем сцену и ее персонажей. Посмотрим. Итак, письмо (или, если угодно, pharmacon) презентовано** царю. Презентовано в виде некоего подарка, препод-

* В русском переводе в качестве одного из изобретений Тевта фигурируют «шашки», а не «триктрак». С прототипом Тевта — Тотом — обычно связывается игра «сенет», предположительно напоминающая шашки. См., например: Рак И. В. Мифы Древнего Египта. Екатеринбург, 2005. С. 55.

** «Prsente» — одновременно «представлено» и «преподнесено в качестве подарка».

91

103

пор мне кажется необходимым прятаться на стороне идей (en logois) и пытаться увидеть в них истину вещей... Таким образом, приняв в каждом из случаев в качестве основания идею (logon), которая, по моему мнению, является самым надежным из оснований... (99d—100а).

Следовательно, logos — это второисточник, нужно повернуться к нему, причем не только тогда, когда присутствует солнечный источник, подвергая наши глаза риску сгореть, если только мы задержим их на нем; нужно повернуться к logos'y и тогда, когда солнце, как кажется, исчезает в своем затмении. Будучи мертвым, потухшим или скрытым, это светило оказывается более опасным, чем в любой другой момент.

Позволим всем этим нитям соединиться между собой. Мы проследили их пока только для того, чтобы они привели нас от logos'a к отцу и чтобы связать речь с kurios, с господином, хозяином — другим именем, данным в «Государстве» благу — солнцу — капиталу — отцу (508а). Позже из той же самой ткани, в тех же самых текстах мы потянем за другие нити и снова — за те же самые, чтобы увидеть, как сплетаются и расплетаются другие узоры.

3. Надпись сынов: Тевт, Гермес, Тот, Набу, Небо

Всеобщая история продолжила свой бег; слишком человеческие боги, на которых нападал Ксенофан, были низведены до ранга поэтических измышлений или демонов, однако считалось, что один из них, Гермес Трисмегист, продиктовал множество книг, число которых определялось по-разному (42 согласно Клименту Александрийскому; 20 000 согласно Ямвлиху; 36 525 согласно жрецам Тота, который также является Гермесом); в этих книгах

104

были записаны все вещи мира. Фрагменты этой воображаемой библиотеки, компилируемые или сочиняемые начиная с III века, составляют так называемый Corpus hermeticum...

Хорхе Луис Борхес

A sense of fear of the unknown moved in the heart of his weariness, a fear of symbols and portents, of the hawklike man whose name he bore soaring out of his captivity on osier woven wing, of Thoth, the god of writers, writing with a reed upon a tables and bearing on his narrow ibis head the cusped moon.

A Portrait of the Artist as a Young Man*

Другая школа заявляет, что все время уже истекло и что наша жизнь является не более чем воспоминанием и сумеречным отблеском, без сомнения ложным и ущербным, необратимого процесса. Другая говорит, что история вселенной — то есть и наших жизней, и самой меньшей подробности наших жизней — является письмом, которое создает второстепенный бог, чтобы договориться с демоном. Согласно же мнению третьей, вселенная сравнима с теми криптограммами, в которых не все символы имеют одно и то же устойчивое значение...

Хорхе Луис Борхес

* «Чувство страха перед неизвестным шевельнулось в глубине его усталости — страха перед символами, и предвестиями, и перед ястребоподобным человеком, имя которого он носил, — человеком, вырвавшимся из плена на сплетенных из ивы крыльях; перед Тотом — богом писцов, что писал на табличке тростниковой палочкой и носил на своей узкой голове ибиса двурогий серп» (Джойс Дж. Портрет художника в юности / Пер. М. П. Богословской-Бобровой) // Собр. соч. в трех томах. Т. 1. М., 1993. С. 415—416).

105

115

Наука и магия, переход между жизнью и смертью, восполнение зла и недостатка — благодаря всему этому медицина должна была стать излюбленной вотчиной Тота. Все его силы соединялись в ней и находили в ней свое применение. Бог письма, умеющий полагать жизни конец, также лечит больных. И даже мертвых76. Стелы «Хора на крокодилах»* рассказывают о том, как царь богов пригласил Тота лечить Харсиеса, укушенного змеей, когда его мать отлучилась77.

Итак, бог письма — это бог медицины. Бог «медицины»** — одновременно науки и тайного средства. Бог лекарства и яда. Бог письма — это бог pharmacon'a. И именно письмо как pharmacon он представляет в «Федре», демонстрируя послушание, тревожащее как своеобразный вызов.

4. Pharmacon

Необходимо, чтобы, столкнувшись с подобными пороками, в каждом случае законодатель нашел определенный pharmacon. Верна старая пословица, что сложно одновременно бороться с двумя противоположностями; это доказывают болезни и другие беды.

Законы 919b

Вернемся к тексту Платона, если только мы вообще его покидали. Слово pharmacon включено в нем в определенную цепочку значений. Игра этой цепочки представляется систематической. Но в данном случае такая система не является просто системой интенций определенного автора, известного под именем Платона. Эта система исходно

* Стелы, на которых Хор изображался попирающим крокодилов. ** «Mdecine» — во французском значит не только «медицина», но и «лекарство», «лекарственное средство», «снадобье».

116

не является системой значения, желания-сказать*. В ней благодаря игре языка устанавливаются определенные связи между различными функциями одного слова, а в самом этом слове — между различными отложениями или различными областями культуры. Платон иногда может объявлять эти связи, эти коридоры смысла, прояснять их, «добровольно» играя с ними, однако само это слово мы вынуждены заключить в кавычки, поскольку оно, оставаясь в пределах этих оппозиций, указывает лишь на один определенный способ «подчинения» ограничениям данного «языка». Ни одно из этих понятий не могло бы выразить то отношение, которое мы пытаемся здесь уловить. Также Платон в отдельных случаях может не видеть связей, оставлять их в тени или обрывать их. Однако же эти связи работают сами по себе. Несмотря на него? Благодаря ему? В его тексте? Вне его текста? Но тогда где? Между его текстом и языком? Для какого читателя? В какой момент? Постепенно мы выясним, что принципиальный и общий ответ на такие вопросы невозможен; а это наведет нас на мысль, что сам вопрос в чем-то неверен, что существует какой-то изъян в каждом из этих понятий, в каждой из утверждаемых этими вопросами оппозиций. Всегда можно решить, что Платон не осуществил некоторые переходы, даже оборвал их только потому, что он их заметил, но не стал использовать. Такая формулировка возможна только в том случае, если нам удастся уклониться от любого обращения к различию сознания и бессознательного, произвольного и непроизвольного — различия, которое оказывается слишком грубым инструментом, когда речь заходит о рассмотрении отношения к языку. То же самое можно было бы сказать о противопоставлении речи — или письма — языку, если бы такое противопоставление, как это часто бывает, обязательно отсылало к этим категориям.

* «Желание-сказать» — «vouloir dire», устойчивый термин Деррида, производный от выражений типа «a veut dire» — «это значит». Истолкование «значения» как «желания-сказать» вводится Деррида в работе «Голос и феномен» в качестве перевода гуссерлевского «значения».

117

149

ным напоминаешь ту большую морскую рыбу, которую называют скатом (nark). Она погружает в оцепенение любого, кто приблизится к ней и тронет ее; ты заставил меня испытать подобное воздействие [ты ввел меня в оцепенение]. Да-да, у меня оцепенели и душа, и тело, я не могу тебе ничем ответить. [...] Поверь мне, ты прав в том, что не стремишься отправиться в плавание или путешествовать в другие земли: в чужом городе, поступая подобным образом, ты был бы очень скоро задержан как колдун (goes) (80а—b).

Сократ задержан как колдун (goes или pharmakeus) — задержимся и мы.

Как обстоит дело с этой аналогией, которая постоянно соотносит сократовский pharmacon с софистическим pharmacon'oм, соизмеряя их друг с другом и заставляя нас постоянно переходить от одного к другому? Как различить их?

Ирония заключается не в том, чтобы разорвать софистические чары, разложить магическую субстанцию или силу посредством анализа и вопрошания. Она не заключается в развенчании шарлатанских гарантий некоего pharmakeus'a, осуществляемом с неприступной позиции прозрачного рассуждения и невинного logos'а. Сократовская ирония сталкивает один pharmacon с другим pharmaсоп'ом. Или, скорее, она оборачивает силу pharmacon'а против самой себя и выворачивает наизнанку его поверхность85. Вступая таким образом в действие, назначив встречу и путем классификации составив протокол того факта, что собственное качество pharmacon'а состоит в определенной несогласованности, в некоторой несвойственности, в той самой несамотождественности, которая всегда дает ему возможность обернуться против себя.

В таком оборачивании речь идет о науке и смерти. А они ссылаются друг на друга в одном и том же оттиске структуры pharmacon'a — в уникальном названии того напитка, которого нужно дождаться. Который нужно, как это сделал Сократ, заслужить.

150

II

Сократовское использование pharmacon'a не может быть нацелено на подтверждение силы pharmakeus'a. При случае техника взлома или парализации может даже повернуться против него, хотя всегда необходимо, поступая в соответствии с симптомологическим методом Ницше, диагностировать экономию, инвестирование и отсроченную прибыль, скрытые за знаком чистого отказа, за бескорыстным закланием жертвы.

Нагота pharmacon'a, открытый голос (psilos logos) вводит в диалог определенную форму господства, но лишь при условии, что Сократ заявляет об отказе от своих прибылей, от знания как власти, от страсти, от наслаждения. Одним словом, при условии, что он согласен принять смерть. Во всяком случае, смерть тела: именно этой ценой оплачиваются aletheia и epistm, которые также являются формами власти.

Страх смерти делает нас добычей всевозможных чар, всевозможных таинственных средств. Pharmakeus делает ставку на этот страх. Поэтому, стремясь освободить нас от него, сократовская фармация соответствует акту экзорцизма, акту в том виде, как он может рассматриваться и осуществляться со стороны бога, с божественной точки зрения. Задавшись вопросом о том, дал ли какой-либо бог людям средство, чтобы вызывать страх

151

168

ловкого из современных писателей», предложившего ему подготовить оправдательную речь в письменном виде, Сократ родился в шестой день фаргелиона. Об этом свидетельствует Диоген Лаэртский: «Он родился шестого фаргелиона, когда афиняне очищали город».

7. Ингредиенты: румяна, фантазм, праздник

Ритуал pharmacos'a: зло и смерть, повторение и исключение.

Сократ объединяет в систему все эти пункты обвинения против pharmacon'a письма в тот самый момент, когда он берет на себя ответственность за божественную, царскую, отеческую и солнечную речь, основополагающий приговор Тамуса, чтобы поддержать, объяснить и истолковать его. В этой речи уже были предсказаны худшие из последствий письма. Не будучи доказательной, эта речь не высказывала какого-то знания, она высказывала сама себя. Объявляя, она предсказывала и решала. Это, по словам Сократа (275с), manteia*. И речь Сократа отныне будет стремиться перевести это manteia в философию, перевести этот капитал в наличность, извлечь из него выгоду, дать отчет о нем, предоставить счета и объяснения, признать правоту этого базилео-патро-гелио-теологического** сказа. Преобразовать mythos в logos.

Каким может быть первый упрек, адресуемый презрительным богом тому, что, как представляется, ускользает от его действительной власти? Само собой разумеется, это недейственность, непроизводительность, одна лишь внешняя производительность, которая просто повторяет то, что поистине уже присутствует. Вот почему — и это первый аргумент Сократа — письмо не является хорошим tekhnu, то есть искусством, способным порождать,

* Manteia в русском переводе передано как «прорицание».

** «Царско-отеческо-солнечно-богословского».

169

179

В «Государстве» краски художника также называются pharmaca (420 с). Следовательно, магия письма и живописи — это магия румян, которые скрывают мертвеца под видимостью жизни. Pharmacon вводит смерть и дает ей кров. Он наделяет труп хорошей миной, маской и гримом. Ароматом его сущности, как сказано у Эсхила. Pharmacon обозначает также и аромат. Аромат без сущности*, как раньше мы говорили о снадобье без субстанции. Он превращает порядок в украшение, космос — в косметику. Смерть, маска, румяна — все это праздник, который подрывает порядок города, тот порядок, который должен был бы управляться диалектиком и наукой о бытии. Как мы увидим, Платон не замедлит отождествить письмо с праздником. И игрой. Определенным праздником и определенной игрой.

8. Наследство pharmacon'a: семейная сцена

Итак, мы достигли другого уровня платоновского запаса. Эта фармация, как мы уже почувствовали, является еще и театром. Само театральное в нем не может быть сведено к слову — здесь существуют силы, пространство, закон, родство, человеческое и божественное, игра, смерть, праздник. Поэтому открывающийся нам уровень по необходимости будет еще одной сценой или, скорее, другой картиной в пьесе письма. Итак, после представления pharmacon'а отцу, унижения Тевта, Сократ берет на себя ответственность за речь. Кажется, что он хочет заменить миф logos'oм, театр — рассуждением, иллюстрацию — доказательством. Однако через все его объяснения медленно продвигается вперед, постепенно обнаруживаясь,

* «Аромат без сущности» — «parfum sans essence»: выражение можно было бы перевести и как «аромат без эссенции», то есть «аромат» без того, что удерживает и фиксирует запах. Деррида использует многозначность современного французского слова «l'essence» (сущность, эссенция, основа).

180

другая сцена, не столь легко обозримая, как предыдущая, — но, прячась в безмолвной скрытности, она оказывается не менее напряженной и не менее страстной, нежели первая, ведь на замкнутом фармацевтическом пространстве она составляет с ней живую и вместе с тем научную организацию фигур, сдвигов и повторений.

Эта сцена никогда не читалась в качестве того, чем она первоначально является, скрываясь и одновременно обнаруживаясь в своих метафорах, то есть в качестве семейной сцены. Речь идет об отце и сыне, о незаконнорожденном, который не пользуется даже общественным попечением, о законном и славном сыне, о наследстве, о семени и бесплодности. Мать обойдена молчанием, однако не стоит упрекать нас в этом. Ведь если хорошенько ее поискать, как ищут в шарадах, быть может, мы увидим ее неясный образ, нарисованный на оборотной стороне, в листве, в глубине некоего сада, eis Adnidos kepous. В садах Адониса (276b).

Сократ сравнивал отпрыски (ekgona) живописи с отпрысками письма. Он высмеял их полную несамодостаточность, однотонную и напыщенную тавтологию ответов, которыми они нам отвечают всякий раз, когда мы их спрашиваем. Он продолжает:

Еще и другое: любая речь, когда она записана раз и навсегда, начинает слоняться то там, то здесь, попадая как к тем, кто разбирается в ней, так и к тем, к кому она не имеет никакого отношения, ведь она не знает, к кому она должна обращаться, а к кому — нет. Если же, с другой стороны, по ее теме выскажут какие-то возражения или же она будет несправедливо оклеветана, ей обязательно понадобится помощь ее отца: сама по себе она на самом деле не может ни защититься, ни помочь себе (275е).

Антропоморфистская и даже анимистская метафора объясняется, несомненно, тем, что запись — это записанная речь (logos ggrammenos). Будучи живым, logos

181

197

te kai speir met' epistms logous); речи, которые способны помочь (boethein) как самим себе, так и тому, кто их посеял, которые, не являясь бесплодными, несут в себе семя, из которого в других душах (en alios ethesi) взрастут другие речи; такие речи всегда сохраняют такую способность, а того, кто обладает ими, они могут наделить самым большим счастьем, которое только возможно для человека! (276d—277а).

9. Игра: от pharmacon'a к букве и от ослепления к дополнению

Kai t tes spoudes adelph paidia*.

Письмо VI 323d

Logos de g en ts ses diaphorotetos ermeneia**.

Теэтет 209a

Можно было подумать, что Платон просто осуждает игру. И одновременно искусство mimesis'а, который является лишь одним из ее видов107. Но когда речь идет об игре и ее «противоположности», «логика» по необходимости оказывается сбивчивой. Платон теряет игру и искусство, спасая их, и тогда его логос подчиняется неслыханному требованию, которое мы даже не можем больше называть «логикой». Платон хорошо говорит об игре. Он произносит хвалу игре. Но лишь игре «в лучшем смысле слова», если можно так сказать, не отменяя игру успокоительной глупостью подобной оговорки. Лучший смысл игры — это игра, контролируемая и оберегаемая предохранительными установлениями этики и политики. Это игра, понятая

* И с игрой (в русском переводе — шуткой], сестрой серьезности (др.-греч.).

** А объяснение твоего отличительного признака и было логосом (др.-греч.).

198

благодаря невинной и безобидной категории «забавного». Или категории развлечения — распространенный перевод paidia как «развлечения», сколь бы косноязычным он ни был, несомненно, лишь усиливает платоновское подавление игры.

Оппозиция spoud/paidia никогда не характеризуется простой симметрией. Либо игра ничем не является (это ее единственный шанс), не может дать места для какой бы то ни было деятельности, какой бы то ни было речи, достойной такого наименования, то есть речи, нагруженной истиной или по крайней мере смыслом. В этом случае она alogos или atopos. Либо игра начинает быть чем-то, и само ее присутствие дает повод для некоей диалектической конфискации. Она получает смысл и работает на серьезность, истину, онтологию. Только logoi peri ontn <речи о сущем> могут приниматься всерьез. Как только она приходит к бытию и языку, игра как таковая стирается. Так же как письмо должно как таковое стираться перед истиной и т. д. Дело в том, что письма и игры как таковых не существует. Не имея сущности, вводя различие как условие присутствия сущности, открывая возможность двойника, копии, подражания, симулякра, игра и графия действуют при непрестанном исчезновении. Они не могут утверждаться в классической форме утверждения, не отрицаясь тем самым.

Платон, таким образом, играет в то, что принимает игру всерьез. Выше это мы назвали его прекрасной игрой. Не только его сочинения определены в качестве игр108, но и все дела людей в целом, согласно Платону, не должны приниматься всерьез. Хорошо известен соответствующий текст из «Законов». Но все равно перечитаем его, чтобы проследить в нем теологическое успокоение одной игры в играх, постепенную нейтрализацию сингулярности игры:

Несомненно, человеческие дела не стоят того, чтобы принимать их слишком серьезно (megales теп spods ouk axia); однако мы вынуждены принимать их всерьез,

199

и в этом наше несчастье. Поскольку же мы там, где мы есть, направлять на какую-либо цель это неизбежное рвение — вот, быть может, задача, которая в наших силах (emin summetron). [...] Я хочу сказать, что нужно серьезно трудиться над тем, что серьезно, а не над тем, что несерьезно; что по самой своей природе Бог заслуживает нашей блаженной серьезности (makariou spouds), но человек, как мы уже сказали109, создан лишь для того, чтобы быть игрушкой (paignon) в руках бога, и в этом на самом деле его лучшая участь. Следовательно, вот с какой ролью во время всей своей жизни должны сообразовываться каждый мужчина и каждая женщина, играя в самые прекрасные из игр, которые только бывают, но совсем не по тем соображениям, которые есть у них сегодня. [...] Сегодня в целом считают, что серьезные вещи нужно делать ради игр — так, полагают, что военные дела, которые являются серьезными, должны правильно решаться только ради мира. В действительности же война никогда не могла дать нам ни осуществления, ни обещания подлинной игры или же наставления, достойного такого наименования, а только они, по нашему мнению, являются, как мы утверждаем, единственной серьезной вещью. Поэтому жить нужно в мире, в как можно более полном мире и как можно большую часть своей жизни. Где же тогда прямой путь? Жить играя, играя в такие игры, как жертвоприношения, песнопения, танцы, которые наделяют нас способностью снискать расположение богов, отразить нападения наших врагов и победить их в битве... (803b).

Игра всегда теряется, спасая себя в играх. Мы уже проследили в другом тексте, как такое «исчезновение» игры в играх осуществлялось в «эпоху Руссо»110. Эта (не)логика игры и письма позволяет понять то, чему так много удивлялись, — почему, подчиняя или осуждая письмо, Платон так много написал, представляя исходя из смерти Сократа свои сочинения в качестве игр и обвиняя письмо

200

217

Нужно было бы различить — между двумя повторениями.

— Но они повторяют друг друга, снова, они заменяют друг друга.

— Но нет, они не замещают друг друга, поскольку они добавляются друг к другу.

— Верно...

Следует отметить еще это. И закончить это Второе Письмо.

«...Итак, подумай об этом и позаботься о том, как бы потом не раскаиваться в том, что сегодня ты распыляешь себя в недостойных речах. Самое надежное средство — вообще не писать, а выучивать наизусть... to m graphein all'ekmanthanein... Поскольку невозможно, чтобы записи не стали однажды достоянием публики. Поэтому я сам вообще никогда ничего не писал по этим вопросам... oud'estin sungramma Platnos ouden oud'estai, не существует сочинения Платона и никогда не будет существовать. То, что в настоящее время обозначают таким именем, Scratos estin kalou neou gegonotos... принадлежит Сократу времен его прекрасной молодости. Прощай и повинуйся мне. Как только ты прочтешь и перечтешь это письмо, сожги его...»*

— Я надеюсь, что это письмо не затеряется. Быстро, копия... графит... копирка... письмо повторно прочитано... сожги его. Вот и пепел. И теперь нужно было бы различить — между двумя повторениями.

Ночь проходит. Утром раздаются удары в дверь. Кажется, что на этот раз они, удары, идут извне. Два удара... четыре...

— Но, быть может, это остаток, сон, обрывок сна, отголосок ночи... этот другой театр, эти удары извне...

* Письмо II 314b—с.

218

ТРАНСПРЕДЕЛЕНИЕ (1)

По вопросу природы существует общее мнение, что философия должна познавать ее так, как она есть, что если философский камень (der Stein der Weisen) и скрыт в каком-то месте, то только в самой природе, что она содержит в самой себе свое собственное основание. [...] Нравственный мир [Die sittliche Welt), напротив, Государство...

Невинно только отсутствие действия, бытие некоего камня (Das Sein eines Steines), а вовсе не бытие ребенка.

Гегель

Братья Моравы убивали щекоткой. Мы применили примерно такую же пытку к женщинам — их оскверняли до смерти. [...]

— Восхитительный философ! — вскричал я, запрыгивая на шею Браши, — никто никогда не мог так хорошо объяснить этот весьма важный вопрос...

— Поедем, уже поздно, разве вы сами не говорили, что не нужно, чтобы рассвет застал нас на месте наших злодеяний?..

Мы перешли в церковь.

Сад

...Гонимая бичом глупость богохульства, эта черная мирская месса распространяется, естественно, и на литературу, на объект изучения или критики.

Лучшая дань почтения затухшей лаборатории великого произведения состояла бы в том, чтобы без горелки приняться за старые манипуляции, яды, не застывшие в камень, чтобы продолжить дело простым умом. Поскольку для умственного исследования существует только два пути, на которые всегда раздваиваются наши потребности, а именно эстетика, с одной стороны, и политическая экономия: собственно, именно по отношению к последнему направлению, что самое важное, алхимия была славным, поспешным и смутным предшественником. Все, что было в голом, чистом, лишенном смысла виде, до собственно явления, сегодняшнего, толпы, должно быть возвращено в общественную область. Ничтожный камень, мечтающий о золоте, так называемый фило-

продолжение на с. 347

219

Двойной сеанс

I

Первая версия опубликована в журнале Tel Quel (41 и 42), 1970. Редакция снабдила публикацию примечанием, которое мы здесь воспроизводим:

«Заглавие предложено редакцией журнала. По причинам, которые будут ясны из самого текста, он был предложен вообще без заглавия. Он был зачитан в качестве доклада на двух заседаниях "Группы Теоретических Исследований" 26 февраля и 5 марта 1969 г. Необходимо также напомнить, что на тот момент была опубликована только первая часть "Диссеминации" (Critique, fvrier 1969, № 261 ).

У каждого участника в распоряжении был лист бумаги с отрывком из "Филеба" Платона (38е—39е, фр. перевод Диеса) и "Мимикой" Малларме (d. de la Pliade, p. 310). Здесь мы сохраняем типографические и топографические особенности этого листа. Нужно ли напоминать о том, что грифельная доска была покрыта цитатами, пронумерованными и заключенными в рамки? Как и о том, что зал освещался громоздкой и устаревшей люстрой? — Примечание редакции».

220 – пустая. Возможно брак

221

СОКРАТ: И если бы кто-то был с ним и он развил в слова, обращенные к своему спутнику, мысли, которые он говорил лишь самому себе, он вслух высказал бы те же самые утверждения, и то, что мы только что назвали мнением (), стало бы уже речью ()? — ПРОТАРХ: Несомненно. — СОКРАТ: Но если, напротив, он один и только наедине с собой составляет такие размышления, иногда он тратит много времени на то, чтобы прожевать их все внутри себя. — ПРОТАРХ: Именно так. — СОКРАТ: Итак! Думаешь ли так же, как и я, о том, что случается в таких обстоятельствах? — ПРОТАРХ: Что именно? -- СОКРАТ: Мне представляется, что наша душа в таком случае походит на книгу (![]()

![]()

![]()

![]() ). — ПРОТАРХ: Как это? — СОКРАТ: Память в своей встрече с чувствами и размышления, которые вызываются этой встречей, как мне кажется, записывают, если только так можно сказать, речи в наших душах (

). — ПРОТАРХ: Как это? — СОКРАТ: Память в своей встрече с чувствами и размышления, которые вызываются этой встречей, как мне кажется, записывают, если только так можно сказать, речи в наших душах ( ![]()

![]() ), и когда такое размышление записывает истинные вещи, в итоге в нас будет истинное мнение и истинные речи. Нo когда этот писатель, который в нас, записывает ложные вещи (

), и когда такое размышление записывает истинные вещи, в итоге в нас будет истинное мнение и истинные речи. Нo когда этот писатель, который в нас, записывает ложные вещи (![]() '

' ![]()

![]() '

'![]() ), итог будет противоположен истине. — ПРОТАРХ: Я именно так и считаю, я допускаю это сравнение. — СОКРАТ: Допусти в таком случае и то, что в этот момент в нашей душе трудится и другой мастер (

), итог будет противоположен истине. — ПРОТАРХ: Я именно так и считаю, я допускаю это сравнение. — СОКРАТ: Допусти в таком случае и то, что в этот момент в нашей душе трудится и другой мастер (![]() ). — ПРОТАРХ: Который? — СОКРАТ: Художник (), который приходит после писателя и рисует в душе образы, соответствующие речам. — ПРОТАРХ: Как же, по нашему мнению, будет он действовать и при каких обстоятельствах? — СОКРАТ: Когда, отделяя от непосредственного зрения () или какого-то другого чувства мнения и речи, которыми оно сопровождалось, каким-то способом замечаешь в себе образы () вещей, так мыслимых и высказываемых. Разве такое с нами не случается? — ПРОТАРХ: И очень часто. — СОКРАТ: Следовательно, образы истинных мнений и речей сами истинны, а ложны образы мнений и речей ложных? — ПРОТАРХ: Именно так. — СОКРАТ: И если все, что мы сказали до этого, справедливо, остается еще один вопрос, который нужно изучить. — ПРОТАРХ: Какой? — СОКРАТ: Сопровождают ли такие впечатления в нас по необходимости только представление настоящего (

). — ПРОТАРХ: Который? — СОКРАТ: Художник (), который приходит после писателя и рисует в душе образы, соответствующие речам. — ПРОТАРХ: Как же, по нашему мнению, будет он действовать и при каких обстоятельствах? — СОКРАТ: Когда, отделяя от непосредственного зрения () или какого-то другого чувства мнения и речи, которыми оно сопровождалось, каким-то способом замечаешь в себе образы () вещей, так мыслимых и высказываемых. Разве такое с нами не случается? — ПРОТАРХ: И очень часто. — СОКРАТ: Следовательно, образы истинных мнений и речей сами истинны, а ложны образы мнений и речей ложных? — ПРОТАРХ: Именно так. — СОКРАТ: И если все, что мы сказали до этого, справедливо, остается еще один вопрос, который нужно изучить. — ПРОТАРХ: Какой? — СОКРАТ: Сопровождают ли такие впечатления в нас по необходимости только представление настоящего (![]() ) и прошлого (

) и прошлого (![]() ), но не представление будущего (

), но не представление будущего (![]() ). — ПРОТАРХ: Нет, представление всех времен без исключения. — СОКРАТ: Но не сказали ли мы раньше, что удовольствия и страдания, обязанные одной только душе, могут предшествовать удовольствиям и страданиям, которые приходят через тело, так что мы, случается, получаем предчувствуемые удовольствия и страдания в том, что относится к будущему? — ПРОТАРХ: Именно так. — СОКРАТ: Так что же эти буквы и эти образы ( ), которые, как мы только что установили, производятся в наших душах, существуют ли они в таком случае только для настоящего и прошлого, но не для будущего? — ПРОТАРХ: Как раз наоборот. — СОКРАТ: Ты говорить «как раз», потому что все это лишь надежды на будущие времена, а всю свою жизнь мы всегда полны надежд? — ПРОТАРХ: Именно так. — СОКРАТ: Отлично, тогда в качестве дополнения ко всему тому, что мы сказали, ответь на следующий вопрос.

). — ПРОТАРХ: Нет, представление всех времен без исключения. — СОКРАТ: Но не сказали ли мы раньше, что удовольствия и страдания, обязанные одной только душе, могут предшествовать удовольствиям и страданиям, которые приходят через тело, так что мы, случается, получаем предчувствуемые удовольствия и страдания в том, что относится к будущему? — ПРОТАРХ: Именно так. — СОКРАТ: Так что же эти буквы и эти образы ( ), которые, как мы только что установили, производятся в наших душах, существуют ли они в таком случае только для настоящего и прошлого, но не для будущего? — ПРОТАРХ: Как раз наоборот. — СОКРАТ: Ты говорить «как раз», потому что все это лишь надежды на будущие времена, а всю свою жизнь мы всегда полны надежд? — ПРОТАРХ: Именно так. — СОКРАТ: Отлично, тогда в качестве дополнения ко всему тому, что мы сказали, ответь на следующий вопрос.

МИМИКА

Молчание, единственная роскошь после рифм, оркестр со всем своим золотом, шелестом мыслей и вечера лишь оттеняет его значение, равное убитой оде, которую пристало выразить поэту, смятенному этим вызовом! Молчание после полудня музыки; я обретаю его, с удовлетворением, и благодаря по-прежнему неожиданному появлению Пьеро или горестного и элегантного мима Поля Маргеритта.

Итак, этот «Пьеро, убийца своей жены», сложенный и составленный им самим, немой монолог, который держит в своей душе жестами и лицом призрак, белый как еще не написанная страница. Вырывается вихрь наивных или новых доводов, который он хотел бы схватить, получив уверенность: эстетика жанра, который ближе к истокам, чем любой другой! Ничто в этой обители каприза не противится непосредственному инстинкту упрощения... Вот — «Сцена иллюстрирует только идею, а не настоящее действие, в гимене (из которого берется Греза), порочном, но священном, между желанием и выполнением, совершением и воспоминанием: здесь опережая, там вспоминая, в будущем, в прошлом, в ложном явлении настоящего. Так действует Мим, игра которого ограничивается постоянным намеком, никогда не разбивая стекла: так он закрепляет среду, чистую, вымысла». Меньшая, чем на тысячу строк, роль, что его читает, сразу же понимает правила, как будто оказавшись перед подмостками, их мрачным распорядителем. Неожиданность, сопровождающая исполнение ремесла фиксации чувств вовсе не произнесенными фразами — что, быть может, только в этом единственном случае, в подлинном виде, между листами и взглядом, царит еще тишина, условие и наслаждение чтения.

222

223

Эти цитаты в таблицах нужны, чтобы в молчании показывать на них пальцем. И чтобы, читая уже написанный текст, черное на белом, я мог полагаться на некий указатель, который всегда за мной, белое на черном. На месте этих пересечений всегда будет замечаться определенное письмо пробела.

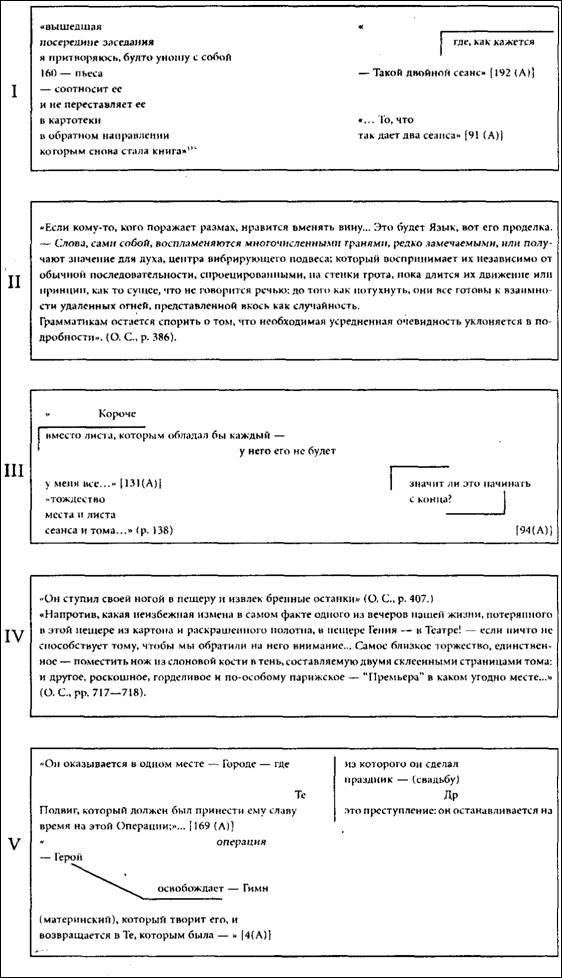

Двойной сеанс (таблица I), по поводу которого мне никогда не достанет смелости или наглости сказать, что он предназначен для вопроса «Что такое литература?», поскольку этот вопрос отныне должен уже восприниматься как цитата, в которой определенному смещению подвергается само место вопроса «Что?», как и предполагаемая власть, благодаря которой что угодно, и особенно литература, может быть подчинено его форме; этот двойной сеанс, заявить о котором, будто он затронут вопросом «Что такое литература?», у меня никогда не хватит воинствующей невинности, — он найдет свой угол МЕЖДУ литературой и истиной, между литературой и тем, что необходимо ответить на вопрос «Что?».

Этот двойной сеанс сам будет зажат в угол, посередине или в зазоре двух частей одного текста, из которых видима только одна, только одна часть читаема, поскольку она по крайней мере была опубликована, а весь текст привит к «Числам», с которыми нужно будет считаться. Для

224

некоторых ссылка на этот наполовину отсутствующий текст будет очевидной. Во всяком случае, само собой разумеется, что сеанс и текст ни абсолютно отличны, ни просто неразделимы.

Интересное место, этот угол между литературой и истиной образует, следовательно, определенное расхождение. У него будет облик некоего изгиба, угла, образованного складкой.

Теперь у нас есть вопрос заглавия.

Это один из наиболее важных вопросов, весьма глубокий вопрос, поднятый Гу, рассуждающего о «еще не продуманной мысли сети, о многоузловой и не-представительной организации, о мысли текста... текста, который ничто не могло бы озаглавить. Текста без заглавия и глав. Без головы и престола»116.

Малларме знал об этом. Ведь он как раз и сконструировал этот вопрос или, скорее, разрушил его двуглавым ответом, устраняющим сам вопрос, смещающим его к сущностной нерешенности, которая подвешивает в воздухе свои собственные заглавия.

Так мы можем влезть в угол, который нас интересует — с одной стороны, Малларме предписывает подвешивание заглавия, которое, подобно голове, престолу, прорицателю, слишком выдается вперед, говорит слишком громко, причем одновременно и потому, что оно повышает голос, заглушая следующий за ним текст, и потому, что оно занимает верхнюю часть страницы, которая становится бросающимся в глаза центром, началом, заветом, начальствованием, архонтом. Таким образом, Малларме требует утихомирить заглавие. Скромный приказ, в раскате действующего фрагмента, на резком и режущем гребне. Мы удержим лишь один определенный гимен, который доказывается в нем, к которому позже нас приведет нерешенность:

В ответ на атаку я предпочитаю оборониться, ответив, что современники не умеют читать —

Если только это не газета; она, конечно же, дает преимущество не беспокоить хор привычных занятий.

225

Читать —

Эта практика —

Полагаться, согласно странице, на пробел, который открывает ее в ее невинности, для себя, забывающую даже и о заглавии, которое говорило бы слишком громко, — а когда в разломе, пусть самом мельчайшем, рассеянном, выровнялся случай, слово за слово побежденный, пробел возвращается как ни в чем не бывало, совершенно даром, достаточный теперь для того, чтобы заключить, что нет ничего по ту сторону молчания и ничего более подлинного, чем молчание —

Девственность, которая в одиночестве, перед прозрачностью совпадающего с ней взгляда, сама как будто разделилась на свои нежные фрагменты, на один и другой, причем оба являются брачными свидетельствами Идеи.

Мелодия или песнь под текстом, ведущим прорицание отсюда туда, прилагает к нему свой мотив в форме невидимой буквицы и невидимой виньетки (р. 386).

Власти и напыщенности заглавия, наглости главенства сопротивляется не только невидимая виньетка, которая в своем крайнем варианте — и если следовать ее определению в качестве полиграфического термина — «служит для заполнения пробела на странице». Упорядоченное вмешательство пробела, мера и порядок диссеминации, закон опространствования, 117 (частота и черта письма), «пунктуация, которая, расположи ее на белой бумаге, уже наделяется значением» (р. 655), — вот что разрушает «набожную прописную букву» заглавия и работает над отсечением главы текста. Неизбежное возвращение, упорядоченная периодичность пробела в тексте («пробел возвращается как ни в чем не бывало...») повторно отмечает <re-marque> себя в «девственности», «нежности», «брачных свидетельствах Идеи». Благодаря этим словам, а также белизне некоего покрывала, протянутого или разорванного, мы уже проникли, сами того не заметив, в тот самый угол, который нас интересует.

226

Подвесить заглавие нужно, следовательно, учитывая то, над чем заглавие господствует.

Но функция заглавия не сводится к иерархии. Заглавие, которое следует подвесить, уже подвешено в силу самого места, занимаемого им, оно в подвесе или в повисании. Над текстом, от которого оно ожидает и получает все — или ничего. Как роль среди других ролей, это повисание связано, стало быть, с тем местом, в котором Малларме расположил люстру, бесчисленные люстры, над сценой своих текстов.

Следовательно, озаглавленное не указывает на престол письма, оно обеспечивает его подвес, а также его контур, окоем, обрамление. Оно образует первую складку и вырисовывает вокруг текста некую маточную белизну. Отсюда проистекает не только беспредельная тщательность в подборе заголовков (некоторые ее примеры мы еще рассмотрим), но и — если речь идет об отсечении главы текста — «семантическое переворачивание»"8, закон нерешенности которого мы определим. Итак, Малларме предписывает наложить на заглавие печать молчания и в то же время черпать в нем как источнике некоего зародышевого или семенного пробела. Ранее уже была изучена роль фраз-заголовков или порождающих фраз у Малларме. Робер Г. Кон <Robert G. Cohn> посвящает им две главы, рассматривая пример «Броска костей»"9. Обращаясь к Морису Гийемо <Maurice Guillemot>'20, Малларме описывает подвешивающую силу заглавия или, если говорить более точно, той пустоты, которую он отмечает в верхней части страницы. Это письмо может оказаться интересным для нас и по другим мотивам — например, благодаря мотиву странной практики описания, которое оказывается не чем иным, как представлением, а именно: когда речь, как кажется, идет о декоре, о мебели и об атмосфере (описание относится к описывающему себя письму, расписывающему себя по своим траекториям, углам и «завихрениям'» или «репризам», возвращающим его к нему самому, так что никогда оно не является просто описанием вещей); также и благодаря одному слову, которое я больше нигде не встречал,

227

даже у Малларме, — слову «синтаксик» <syntaxier>. «В Версале есть деревянные панели с вязью, красивые до слез; раковины, завихрения, кривые, репризы мотива. Такой исходно представляется мне фраза, которую я бросаю на бумагу, в общем рисунке, которую я затем повторно просматриваю, очищаю, сокращаю, синтезирую. Если подчиниться приглашению этого большого белого пространства, с умыслом оставленного в верхней части страницы, как будто бы для того, чтобы отделить от всего, уже прочитанного в другом месте, если удастся подойти с девственной, обновленной душой, можно заметить, что я являюсь глубоким и скрупулезным синтаксиком, что мое письмо лишено какой бы то ни было темноты, что моя фраза есть то, чем она должна быть, быть навеки...»

Итак, заглавие останется подвешенным в провисании, в воздухе, но оно будет сверкать, как театральная люстра, множество граней которой (таблица II) так и не будет ни сосчитано, ни уменьшено: «Один и тот же принцип! И точно так же, как вспыхивает люстра, то есть оно само, живое представление во всех своих гранях, представление чего бы то ни было и само наше блистающее как алмаз зрение, драматическое произведение показывает последовательность внешних друг для друга частей акта, так что никакой момент не сохраняет реальность и в конечном счете вообще ничего не происходит... Вечное подвешивание слезы, которая никогда не сможет ни полностью оформиться, ни упасть, (и снова как люстра) сверкает в тысяче взглядов...» (р. 296).

Поскольку позже нам придется выделить материю этому отсутствию события, видимой и оформленной неотвратимости его не-местности («так что никакой момент не сохраняет реальность и в конечном счете вообще ничего не происходит») в синтаксисе занавеса, экрана, покрывала, напомним также о включенном в «Службы» <Offices> «Священном удовольствии» <Plaisir sacr>. Смычок или указка главы — оркестра, ожидающая, зависшая, как поднятое перо, также загорается при подобном подвешивании или сиянии люстры:

228

...Когда занавес вот-вот поднимется, открывая пустынное великолепие осени. Близкое распыление светоносной аппликатуры, которое подвешивает листва, в этот момент отражается в рядом расположенной оркестровой яме.

Дирижерская палочка ожидает сигнала.

Никогда не опустился бы самовластный смычок, отмеряющий первый такт, если бы нужно было, чтобы в это особое мгновение года люстра, расположенная в зале, своими многочисленными гранями представляла бы просветленность публики относительно того, зачем она пришла (р. 388).

Быть может, над этим двойным сеансом можно подвесить заголовок, разбитый на грани следующим образом:

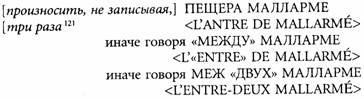

[произносить, не записывая,] ПЕЩЕРА МАЛЛАРМЕ

[три раза121 <L'ANTRE DE MALLARM>

иначе говоря «МЕЖДУ» МАЛЛАРМЕ

<L'«ENTRE» DE MALLARM>

иначе говоря МЕЖ «ДВУХ» МАЛЛАРМЕ

<L'ENTRE-DEUX MALLARM>

Пишется, как произносится.

И первый из двух подзаголовков был бы подвешен в двух точках — в соответствии с синтаксисом, который выписывается следующим образом:

[на этот раз писать,] Гимен: МЕЖДУ Платоном и

[не произнося Малларме

<ENTRE Platon et Mallarm>

«Собеседник садится»

На листе, который есть у каждого (таблица III), небольшой текст Малларме, «Мимика», втиснут в угол, разделяя его или дополняя, в отрывок из «Филеба», который, не упоминая само слово mimesis, иллюстрирует его

229

систему и даже определяет ее, пусть и благодаря, так сказать, предвосхищению, в качестве системы иллюстрации.

Зачем размещать здесь два этих текста и размещать их именно таким образом, при открытии вопроса о том, что проходит (происходит) или не проходит (не происходит) между литературой и истиной, — вопроса, который останется, подобно этим двум текстам и этой пантомиме, неким эпиграфом к будущему развитию, озаглавленным текстом, свысока наблюдающим за событием, которое (как нам нужно будет к концу следующего вечера установить) еще не произошло.

Благодаря определенному изгибу, который мы выпишем, эти тексты и их связь друг с другом в конечном счете выходят за пределы любого исчерпывающего описания. Тем не менее мы можем начать крупными мазками отмечать присутствующие в них в определенном количестве мотивы. Эти мазки могли бы сформировать что-то вроде рамки, ограждения, окаймления некоей истории, которая как раз и была бы историей определенной игры между литературой и истиной. История этого отношения оказалась бы организованной, быть может, вовсе и не mimesis'ом — причем не стоит спешить с переводом этого понятия (особенно с «подражанием» <imitation>), — а определенной интерпретацией mimesis 'а. Подобная интерпретация не была действием или спекулятивным решением некоего автора, состоявшимся в тот или иной момент, ведь если реконструировать ее систему, она покроет всю историю в целом. Между Платоном и Малларме, собственные имена которых здесь являются не реальными референциями, а принятыми ради удобства обозначениями и опорными точками нашего анализа, имела место определенная история. Эта история также была историей литературы, если допускать, что литература в ней родилась и умерла, а свидетельство о ее рождении и наделении именем совпадает с ее исчезновением согласно некоей логике, определить которую нам поможет гимен. Вся эта история, если она имеет какой-то смысл, полностью упорядочена значением истины, а также

230

определенным отношением между литературой и истиной, вписанным в упомянутый гимен. Говоря «эта история, если она имеет какой-то смысл», мы делаем вид, будто допускаем, что она могла бы его и не иметь. Стало быть, мы могли бы, пойди мы до конца этого анализа, увидеть, что не только история имеет определенный смысл, но и что само понятие истории жило лишь возможностью смысла, прошлого, настоящего или обетованного присутствия смысла, истины истории. Вне этой системы к понятию истории можно было бы обратиться, лишь вписывая его куда-то еще, следуя при этом особой систематической стратегии.

Истинная история, история смысла рассказана в «Филебе». Если перечитать сцену, которая у вас перед глазами, вы заметите четыре черты.

1. Книга — это некий диалог или диалектика.

1. Книга — это некий диалог или диалектика. По крайней мере, она должна была бы быть ею. Сравнение души с книгой (bibli) внедряется таким образом, что книга в нем представляется всего лишь видом или инстанцией речи (logos), то есть молчащей речью, молчаливой, внутренней — не «убитой одой» или «молчанием после полудня музыки», как говорится в «Мимике», не «умолкнувшим голосом», как в «Музыке и словесности», а затаенной речью. То есть, одним словом, мыслью, как она определяется в «Теэтете» и «Софисте»: «Итак, мысль и речь — это одно и то же; только такое название — мысль — мы дали этому внутреннему и молчаливому диалогу души с самой собой» (Софист 263е). «"Что ты называешь этим именем [dianoeisthai]?" — "Речь, которую душа все время держит перед самой собой о предметах, которые она изучает. Я представляю тебе все это в качестве человека, который совсем в этом не сведущ. В самом деле, именно так я представляю себе душу, когда она мыслит; ведь для нее мыслить — это не что иное, как вести диалог, задавать самой себе вопросы и давать ответы, переходя от утверждения к отрицанию» (Теэтет 189е, перев. А. Диеса). В соответствии с аргументацией

231

269

Игра гимена является одновременно порочной и священной, «порочной, но священной». Поэтому она ни та ни другая, ведь ничего не происходит, а гимен остается подвешенным между, вне и в пещере. Нет ничего более порочного, чем этот подвес, это разыгранное устранение, нет ничего более извращенного, чем это разрывающее проникновение, которое оставляет утробу девственной. Но ничто не имеет больших знаков священного, чем все эти покрывала Малларме, нет ничего более замкнутого, неприкосновенного, запечатанного, невредимого. В данном пункте нужно было бы снова разобрать аналогию между «сценарием» «Мимики» и тем сценарием, который пунктиром проходит через фрагменты «Книги». Вот некоторые из них:

270

271

272

Мим играет постольку, поскольку он не сверяется ни с каким действительным действием и не стремится ни к какому правдоподобию. Игра всегда разыгрывает различие без референции или, скорее, без референта, без абсолютной внешности, то есть тем самым без внутреннего. Мим изображает мимикой референцию. Но это не подражатель, ведь мимикой он подражает подражанию <il mime l'imitation>. Гимен вклинивается между мимикой и mimesis или, скорее, между mimesis и mimesis. Копия копии, симулякр, который симулирует платоновский симулякр, копия платоновской копии, а также гегелевский занавес134, — здесь они потеряли манящую силу референта, теперь они потеряны для диалектики и для онтологии, потеряны для абсолютного знания. А последнее, согласно буквальному выражению желания Батая, также «изображается мимикой» <mim>. В этой постоянной аллюзии на глубину «между», которое не имеет глубины, мы никогда не знаем, на что аллюзия делает аллюзию, если только по ходу осуществления аллюзии она не делает ее на саму себя, сплетая свой гимен и фабрикуя свой текст. И в этом аллюзия — это, конечно, игра, которая сообразуется только со своими формальными правилами. Как указывает само это слово, аллюзия <allusion> играет. Но если эта игра и независима от истины в последней инстанции, это не значит, что она ложна, что она заблуждается, что она обманчива или иллюзорна. Малларме пишет «намек», «аллюзия», а не «иллюзия». Аллюзия, или «внушение», как Малларме говорит в другом тексте, — это операция, которую здесь мы по аналогии называем неразрешимой. Неразрешимая пропозиция — это та, возможность которой Гедель доказал в 1931 г.: в данной системе аксиом, которые управляют определенным набором предложений, такая пропозиция не является аналитическим или дедуктивным следствием этих аксиом, и в то же время она не противоречит им, то есть с их точки зрения она не истинна и не ложна. Tertium datur, без синтеза.

В данном случае «неразрешимость» не связана с какой-то загадочной двусмысленностью, «историчной» мно-

273

280

опубликованным: как объяснить, что указанная синтаксическая альтернатива высвобождается только в третьей версии данного текста? Как объяснить, что только благодаря перемещению некоторых слов, удалению других, преобразованному времени, добавленной запятой, — только благодаря всему этому прочтение с единственным смыслом, единственное, которое можно было бы осуществить, имея дело с первыми двумя версиями, начинает в итоге колебаться, уже никогда не достигая состояния покоя? Не достигая определяемой референции? Почему, написав следующую вполне недвусмысленную фразу:

«Кто прочитает, как я только что поступил сам, этот чудесный пустяк, меньший тысячи строк, поймет вечные правила, как будто оказавшись перед подмостками, их мрачным распорядителем» (1886),

а затем другую:

«Эта роль, меньшая, чем на тысячу строк, кто ее читает, поймет правила, как будто оказавшись перед подмостками, их мрачным распорядителем» (1891),

в конечном счете он пишет следующую фразу, обладающую всей возможной двусмысленностью:

«Меньшая, чем на тысячу строк, роль, что <кто> его <ее> читает, сразу же понимает правила, как будто бы оказавшись перед подмостками, их мрачным распорядителем» (1897)?

Быть может, он не ведал, что творил? Быть может, он сделал это бессознательно? Быть может, в таком случае он не был до конца автором того, что само написалось? В самой «Мимике», в глубине пещеры, раздается раскат смеха — ответ на все эти вопросы. Все они могут быть сформулированы лишь при обращении к оппозициям, при предположении возможностей решения, значимость которых была в самом строгом смысле опрокинута самим текстом, который они хотели бы допросить. То есть этим гименом, как текстом, который всегда подсчитывает и подвешивает (таблица I) дополнение «неожиданности» и «наслаждения». «Неожиданность, сопровождающая исполнение ремесла фиксации чувств вовсе не произнесен-

281

ными фразами — что, быть может, только в этом единственном случае, в подлинном виде, между листами и взглядом, царит еще тишина, условие и наслаждение чтения». Дополнение, принцип и надбавка. Обескураживающая экономия соблазна, вступает... тишина.