Полина Богданова

Логика перемен

Анатолий Васильев:

между прошлым и будущим

Новое

Литературное

Обозрение

МОСКВА 2007

УДК 792оз(47°+571)"'9"(»92)Васильев АА-

ББК 85334-3(2)6"8Васильев АА

Б73

Издание подготовлено при финансовой поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии и при содействии Регионального благотворительного общественного Фонда развития и поощрения драматургии

Богданова П. Б73 Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. —

М.: Новое литературное обозрение, 2007. — 37^ с-> ил.

Книга «Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим» рассказывает о творческой судьбе одного из наиболее интересных современных режиссеров. В ней этап за этапом, спектакль за спектаклем рассмотрен путь этого самобытного практика и теоретика театра, исследуется логика его изменяющихся и развивающихся творческих идей.

О Васильеве много говорят. Но мало кто даже из театральных людей знает, каким колоссальным теоретическим и практическим багажом он обладает сегодня, какой серьезный вклад он внес в русский театр. Насколько далеко опередил своих коллег, приоткрыв двери в театр завтрашнего дня, который для него связан с тем, что он называет «игровыми структурами».

УДК 79203(470+571)"19"(°92)ВасильевАА ББК 85.з34-3(2)6"8Васильев А.А.

ISBN 5-86793-487-Х

© П. Богданова, 2007

© «Новое литературное обозрение», 2007

{ВСТУПЛЕНИЕ} 4

{Глава 1} ИСТОРИЯ ГРЕХА И ГРЕШНИКОВ ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕАТРА «Первый вариант "Вассы Железновой"» М. Горького. Драматический театр им. К.С. Станиславского, 1978 год 11

{Глава 2} «ДА, БЭМС, ЭТО ЖИЗНЬ!» ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА «Взрослая дочь молодого человека» В. Славкина. Драматический театр им. К.С. Станиславского, 1979 год 23

{Глава 3} ТВОРЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ Первая теоретическая работа 33

{Глава 4} ИГОРЬ ПОПОВ, СОРАТНИК 54

{Глава 5} ЛИРИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК РЕЖИССЕРА 70

{Глава 6} «КТО ОСТАЛСЯ У НАС, КРОМЕ НАС САМИХ?» УТОПИЯ 8о-х. ПОВОРОТ К ИГРОВОМУ ТЕАТРУ. «Серсо» Виктора Славкина. Малая сцена Театра на Таганке, 1985 год 93

{Глава 7} ВИКТОР СЛАВКИН: В ОСНОВЕ БЫЛИ ЧИСТЫЕ ИДЕАЛЫ, ЧИСТОЕ ДЕЛО И ПРЕКРАСНАЯ КОМПАНИЯ - ЧТО ЕЩЕ НАДО!» 103

{Глава 8} ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ С АНАТОЛИЕМ ВАСИЛЬЕВЫМ. 1986 ГОД 111

{Глава 9} СПОР СО СТАЛИНИСТСКОЙ ЭСТЕТИКОЙ. ГЕРОИ ИЗ МИРА ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 127

{Глава 10} БОРИС ЮХАНАНОВ: «ЭТО БЫЛ ПРИНЦИПИАЛЬНО ДРУГОЙ ПОДХОД, НЕ ТОЛЬКО К РЕЖИССУРЕ, НО И К ПЕДАГОГИКЕ» 138

{Глава 11} ВООБРАЖЕНИЕ - ПЕРВИЧНО ПРЕОДОЛЕНИЕ РЕАЛИЗМА. СОЗДАНИЕ СВОЕГО ТЕАТРА «Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло. «Школа драматического искусства», 1987 год 145

{Глава 12} ПУТЕШЕСТВИЕ. ГАСТРОЛИ. ЛАБОРАТОРИЯ 154

{Глава 13} НИКОЛАЙ ЧИНДЯЙКИН: «ВСЕ ПРОИСХОДИЛО ЗДЕСЬ, В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ, ВМЕСТЕ С НАМИ» 160

{Глава 14} ОПЫТЫ Лаборатория игрового театра Достоевский. Платон. Томас Манн 170

{Глава 15} ЮРИЙ АЛЬШИЦ: «МЫ ИМПРОВИЗИРОВАЛИ С УТРА ДО ВЕЧЕРА» 182

{Глава 16} ТЕАТР БЕЗ ЛЮДЕЙ КАК УТОПИЯ 90-х. МИСТЕРИЯ «Плач Иеремии». «Школа драматического искусства», 1995 год 188

{Глава 17} ВЛАДИМИР МАРТЫНОВ: «САМОЕ СМЕШНОЕ - БЫТЬ НЕАДЕКВАТНЫМ» 195

{Глава 18} ЕДИНОГО ПРЕКРАСНОГО ЖРЕЦЫ. ПУШКИНИАНА «Дон Гуан или "Каменный гость" и другие стихи», 1998 год, «Моцарт и Сальери», 2000 год. «Школа драматического искусства» 201

{Глава 19} «ИГРАТЬ СТАНОВИТСЯ СЛОЖНО» Интервью с Анатолием Васильевым, 2004 год 210

{Глава 20} НАТАЛЬЯ КОЛЯКАНОВА: «Я ПОНИМАЛА, ЧТО УХОЖУ ИЗ ТЕАТРА» 215

{Глава 21} ТЕАТР КАК НАУКА Лионская школа. Метод концептуального разбора. Московская лаборатория. Шекспир 222

{Глава 22} ИГОРЬ ЯЦКО: «Я СВОБОДЕН, Я МОГУ ФИЛОСОФСКИ ПОСМОТРЕТЬ НА СЕБЯ САМОГО» 236

{Глава 23} ТЕРРИТОРИЯ Некоторые обобщения 247

Summary 256

{ВСТУПЛЕНИЕ}

Сначала не о Васильеве, а о Кутерницком.

Был в Ленинграде в 70-е годы такой драматург, Андрей Кутерницкий, очень интересно начинавший свою творческую карьеру. Сейчас о нем уже практически никто не помнит. А он очень характерная фигура для своего времени. Жил он в коммунальной квартире, в маленькой комнате, посреди которой стоял большой круглый стол, на нем — старый эмалированный чайник, пачка дешевого грузинского чая и знаменитый «Беломор» (тогдашний джентльменский набор интеллигента). Там мы его навещали с моим мужем драматургом Александром Ремезом.

И вот пьесу Кутерницкого поставили в Москве, в ефремовском МХАТе. Пьеса называлась «Нина» и рассказывала о молодой девушке, покончившей жизнь самоубийством. «Пробить» такую пьесу в те времена было делом не легким. Но как-то Ефремов ее «пробил».

Режиссером-ассистентом этой постановки был Анатолий Васильев, который в тот период стажировался во МХАТе, попав туда по рекомендации своего знаменитого и авторитетнейшего педагога Марии Осиповны Кнебель.

За плечами Васильева уже был громкий спектакль «Соло для часов с боем» Освальда Заградника, в котором играли корифеи старой мхатовской труппы — Грибов, Андровская, Яншин, Прудкин... О Васильеве после этой постановки начали говорить как о перспективном и многообещающем режиссере.

Я тогда жила в Ленинграде и училась в театральном институте и этот спектакль не видела. Он быстро сошел со сцены: мхатовские старики один за другим умирали. Я видела этот спектакль позднее, уже в телевизионной версии.

А вот на премьеру «Нины» Кутерницкого мы с Ремезом пришли. Там, после окончания спектакля, я и познакомилась с Анатолием Васильевым.

Помню свое первое впечатление от него. Он показался мне таким человеком, с которым очень легко разговаривать. В нем не было никакой позы, была

5

естественность и какая-то подкупающая откровенность. Хотя свои суждения он высказывал резко и очень определенно.

Васильеву и сегодня свойственны эти черты. Он никогда не умел выглядеть значительным, играть в мэтра, заслуженного деятеля искусств, важное лицо. Он, как провинциал и разночинец, равен только себе самому и всегда рассчитывал только наличные силы и умение. Но именно это в условиях российской жизни, и тогда и теперь, оказывается самым трудным. Советское и постсоветское благополучие и престиж замешаны на тех свойствах человеческой натуры, которыми Васильев не обладает. Он всегда был и остается просто художником, которого ведут по жизни интуиция, идеи и замыслы, коих у него всегда было много, трудный характер, который он не может подчинить никому и ничему, кроме собственных внутренних художнических потребностей.

Примерно в те же годы, что и стажировка во МХАТе, в жизни Васильева начался период арбузовской студии, в которую входили лучшие молодые московские драматурги — Людмила Петрушевская, Виктор Славкин, Ольга Кучкина, Аня (тогда так и говорили просто «Аня») Родионова, Александр Ремез и другие. Они не были широко известны, их практически не ставил театр, потому что для молодого автора в 70-е годы путь к публичности был неимоверно трудным. Васильев как-то даже собирался написать статью об этой студии.

Время, когда существовала арбузовская студия, было особое. Сейчас вряд ли кто представляет, как неуютно чувствовали себя тогдашние творческие люди, те, кто хотел осуществиться, реализовать свой художественный потенциал. Несмотря на брежневскую, то есть застойную эпоху, молодая творческая интеллигенция хотела о многом сказать стране, и тем острее выражалось это желание, чем жестче стягивалось кольцо запретов.

Я наблюдала жизнь арбузовской студии со стороны. И помню, что очень важным для нее событием стало обретение подвала на Мытной улице. Там можно было разместить театр, начать репетиции. Именно в связи с этим подвалом в арбузовской студии появились режиссеры — Анатолий Васильев, Иосиф Райхельгауз, Михаил Али-Хусейн.

Режиссеры выбирали материал, с которым хотели начать работать. Васильев собирался приступить к репетициям пьесы Ремеза «Счастливый конец». Но репетиции, кажется, так и не начались. А если и начались, то продолжались недолго.

Потому что примерно в это же самое время в арбузовскую студию пришел Анатолий Эфрос, бог тогдашней режиссуры, но тоже, как и молодежь, полуопальный художник. И начался конфликт молодежи с Эфросом. Какую-то неблаговидную роль во всем этом сыграла Наталья Крымова. В общем, история развернулась вовсе не простая. В довершение всего подвал на Мытной сгорел. А с ним оказались погребенными и надежды режиссеров и драматургов на свой театр.

6

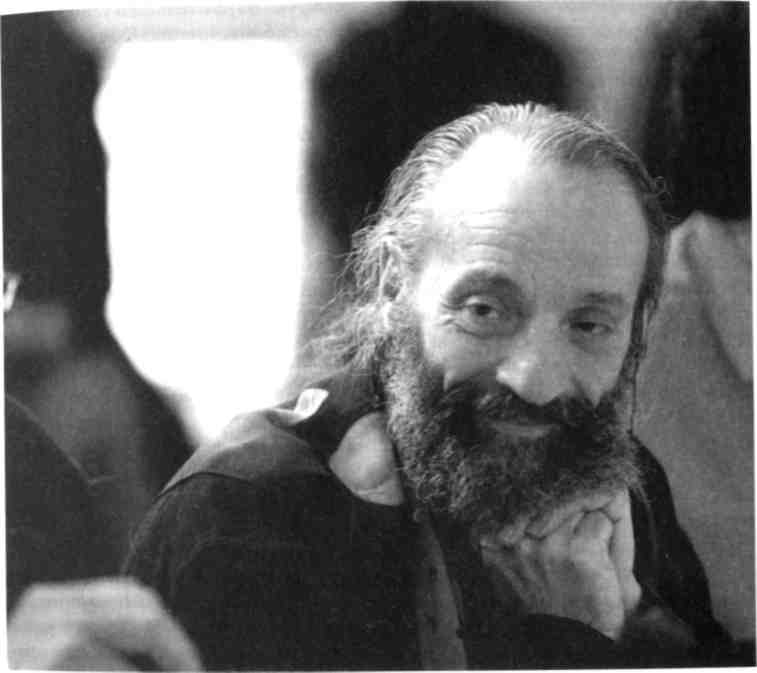

Анатолий Васильев

Фото В.Баженова

Судьба дала Анатолию Васильеву и его соратникам по профессии, молодым режиссерам - Иосифу Райхельгаузу, Борису Морозову еще один шанс получить свой театр. Это случилось в 1977 году, когда трое бывших однокурсников пришли в Драматический театр им. К.С. Станиславского. Пришли не одни, а вместе со своим учителем Андреем Алексеевичем Поповым, который занял должность художественного руководителя. Собственно, такой вариант прикрытия авторитетом признанного актера, сына крупного советского режиссера Алексея Попова, был единственно возможным для тогдашней молодежи. О том, что они могли руководить театром самостоятельно, и речи идти не могло.

Несколько сезонов работы трех режиссеров в Театре им. К.С. Станиславского были очень яркими и богатыми на события. Васильев поставил здесь

7

свой первый абсолютно самостоятельный спектакль «Первый вариант "Вас-сы Железновой"» М. Горького. (В знаменитом «Соло для часов с боем» во МХАТе Васильев был только режиссером, постановщиком значился Олег Ефремов.) Затем, после горьковской пьесы, он выпустил «Взрослую дочь молодого человека» Виктора Славкина, имевшую оглушительный успех. «Вас-са», несмотря на все свое совершенство, а может быть, именно благодаря ему, была все-таки спектаклем для более искушенной в искусстве публики, «Взрослая дочь» понравилась также и массовому зрителю. Сейчас, когда Васильеву предъявляют претензии в том, что он не работает для широкой публики, можно сказать только одно: для широкой публики он мог бы работать не хуже прочих, просто сейчас он ставит перед собой совершенно другие задачи.

История с Театром Станиславского для молодых режиссеров тогда закончилась драматически. Крах был обусловлен тем, что Иосиф Райхельгауз, поставив не разрешенную цензурой пьесу Александра Ремеза «Автопортрет», показал ее публике на гастролях театра в Ростове-на-Дону. Разгорелся скандал. Главное управление культуры стало давить на театр, в результате чего с поста художественного руководителя ушел Андрей Попов. Раихельгауза уволили, а затем из театра ушли и Васильев с Морозовым.

Да, это было время несвершений. В искусстве трудно было пробиться через препоны официоза. Поэтому и психология у всех, кто жил и работал в это время, была особой. Никто ничего не ждал в своей жизни, не рассчитывал на успех. А только глубже уходил в себя, приобретая привычку к полуподпольному-полуопальному существованию. Кто-то таил внутренний протест и ненависть ко всякого рода конформистам и карьеристам, которые существовали и в среде режиссуры, и в среде театральной критики.

Помню, как однажды мне позвонил Васильев, который вместе с несколькими актерами из Театра им. Станиславского понес письмо от театра на имя Брежнева (письмо было подписано Андреем Поповым и выражало просьбу оставить молодых режиссеров в Театре им. Станиславского). Но когда я услышала по телефону растерянный голос Васильева, который не знал, где принимают подобные послания, я представила себе ужас этой ситуации. Темный зимний день. Снег. Несколько человек бредут по Москве с письмом к генсеку, чтобы отстоять свои гражданские и творческие права.

Письмо это, естественно, осталось без ответа.

Тогда, наверное, у Васильева и сложился специфический советский комплекс недоверия к власти, который со временем трансформировался чуть ли не в страх преследования. По крайней мере, Васильев, будучи неординарной творческой личностью, талантливым художником, всегда чувствовал себя еще и изгоем в своей стране. Так он чувствует себя и сегодня, когда жизнь как будто изменилась. Впрочем, не изменились люди. И Васильеву, который стал руководителем своего театра, сегодня предъявляют другие претензии, на которые он столь же болезненно реагирует. И реагирует справедливо, пото-

8

MY что мало кто может оценить масштабы той колоссальной духовной работы которую он ведет в своем театре. Но к этому мы еще вернемся.

После краха в Театре им. К.С. Станиславского Анатолия Васильева приютил Юрий Любимов, предоставив в его распоряжение малую сцену Таганки где Васильев и выпустил следующий свой знаменитый спектакль, «Серсо» Виктора Славкина.

Любимов и сам был гонимым человеком. И, ведя беспрестанную борьбу с советской системой, прекрасно оценил ситуацию в Театре им. Станиславского. Протянуть руку Васильеву в тот момент было актом гражданского мужества. Не протянуть — трусостью. Любимов поступил как мужественный человек.

После vcnexa «Серсо» Васильева стали приглашать на постановки и другие театры. Во МХАТе он начал репетиции шекспировского «Короля Лира» с Андреем Поповым в главной роли. В «Ленкоме» шекспировских «Виндзорских проказниц». С Марией Бабановой готовил к выпуску спектакль «О, счастливые дни» по пьесе С. Беккета. Но все эти спектакли по разным причинам не вышли. От рака умирает Андрей Попов. Умирает Бабанова. В «Ленкоме» у Васильева, очевидно, не слишком гладко складываются отношения с актерами, привыкшими к иному, не столь подробному и углубленному стилю репетиций.

В первой половине 8о-х годов Васильев стал работать педагогом в ГИТИСе на курсе Анатолия Эфроса. Так началась его педагогическая деятельность.

В 8о-е годы во МХАТе Васильев выпустил спектакль «Путь» по пьесе Александра Ремеза. Спектакль был посвящен брату Владимира Ульянова (Ленина) Александру, покушавшемуся на цареубийство, и теме террора, которая Васильеву тогда оказалась неожиданно близкой.

Наступил 86-й год, перестройка, которая во многом облегчила судьбы художников. В 1987 году Анатолий Васильев создает свой театр «Школа драматического искусства», в который вливается целый заочный актерско-режис-серский курс ГИТИСа, где Васильев стал уже не просто педагогом, а мастером. С этим курсом в новом театре Васильев выпускает спектакль «Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло. И с двумя постановками — этой, по Пиранделло, и «Серсо» выезжает на гастроли в Европу. Там его настигает заслуженная и долгожданная слава. В Москву Васильев привозит огромное количество восторженных статей и рецензий на свои спектакли с характерными названиями типа «Ветер свободы веет из СССР» или «Горбачева можно уважать». Но европейцы, конечно, не понимают, что эта свобода возникла прежде в умах и душах советских интеллигентов, художников. Поэтому уважать можно было не одного только Горбачева.

Васильев начинает получать международные премии и награды. Одна из

самых престижных — «Новая театральная реальность», которую режиссеру

рисудили за спектакль «Шесть персонажей в поисках автора». Его приглаша-

т на постановки ведущие европейские театры. Чаще всего он ставит во

Ранции в «Комеди Франсез».

9

В Москве Васильев продолжает свою педагогическую деятельность и выпускает еще несколько режиссерско-актерских заочных курсов. Его театр теперь работает в основном как лаборатория, где режиссер вместе с актерами занимается долгим, упорным и сложным методологическим поиском в той области, которую он называет игровым театром.

«Школа драматического искусства» размещается в подвальном помещении старинного дома на улице Воровского (Поварская). Широкая лестница громадного парадного подъезда ведет в верхние квартиры, а вниз, в подвальные помещения, в театр, ведет узкая лестница. Туда надо спуститься, чтобы попасть в крохотное фойе, где расположен гардероб. Здесь перед спектаклями раздевается публика и отсюда же сразу попадает в зрительный зал, где стоят всего четыре ряда деревянных скамеек. Перед ними — сцена, но не на возвышении, как обычно, а прямо на полу, в непосредственной близости от зрителя. Потолок очень высокий, и если поднять голову вверх, то можно увидеть изысканную старинную роспись, которую удалось отреставрировать. Вообще все в этом театре сделано с удивительным вкусом. Стильный интерьер сочетает приметы старой благородной эклектики и современной архитектурной конструкции.

Особенно интересно попасть в кабинет художественного руководителя. Обстановка его напрочь лишена какой бы то ни было внушительности. Это изящно обставленная маленькая комната — небольшой старинный столик с витыми ножками, множество приятных мелочей, представляющих почти произведения искусства, — иконы, картины и картинки, пепельницы, букеты засохших цветов, — и все это отличается высоким художественным вкусом и утонченностью. Это интимное изящество, которое выразило сполна художническую индивидуальность Анатолия Васильева, он смог позволить себе только теперь, когда у него появился этот театр. Но прежде чем Васильеву отдали подвальные помещения в доме на улице Воровского, прошло немало времени: более десяти лет скитаний по чужим сценам, отсутствия стабильности, ощущения собственного изгойства и ненужности, которое стало словно второй натурой художника и сопровождает его практически всю жизнь.

Помещения на Воровского не могли решить всех проблем «Школы драматического искусства». Театр разрастался, ему требовались дополнительные репетиционные помещения, большая сцена. Тогда и появилось новое здание на Сретенке, на месте бывшего кинотеатра «Уран», созданное по проекту бессменного соратника Васильева, художника и архитектора Игоря Попова и самого Васильева. Необычное здание со стеклянной крышей, сквозь которую видно небо, две сцены и два зрительных зала — Манеж и Глобус (уменьшенный в размерах шекспировский театр) — несколько репетиционных классов, огромное фойе, одна из стен которого повторяет архитектурную декорацию Игоря Попова к спектаклю «Плач Иеремии», — все это напоминает храм. Так понимает Васильев назначение театра. Не как место развлечения

10

ищущей зрелищ публики, а именно как храм, служащий высоким целям истинного искусства.

* * *

За период деятельности «Школы драматического искусства» в свет вышли спектакли — «Шесть персонажей в поисках автора», «Плач Иеремии», «Дон Гуан или "Каменный гость" и другие стихи», «Моцарт и Сальери», «Из путешествия Онегина», «Илиада», «Каменный гость» или Дон Гуан мертв». И множество открытых репетиций и уроков — по Платону и Пушкину, Достоевскому и Оскару Уайльду, Дюма и Томасу Манну.

«Школа драматического искусства» функционирует не как репертуарный театр, а как творческая мастерская или лаборатория, разрабатывающая новые театральные идеи. Ее можно сравнить с научной лабораторией, занимающейся теоретической наукой, не ставящей перед собой утилитарных целей внедрения в производство, а сосредоточенной в области чистого поиска и эксперимента. Теоретическая наука нужна для того, чтобы развивать научную мысль, продвигать вперед знания о мире и человеке. Здесь нет никаких меркантильных обоснований и прагматических соображений, это наука ради науки, исследование ради исследования. В художественной сфере такого рода лаборатории возникают не так часто. Лабораторной деятельности, созданию системы актерской игры была посвящена работа К.С. Станиславского в МХТ в первой половине XX века. В 6о — 70-е годы подобная лаборатория возникла в Польше, во Вроцлаве, у режиссера Ежи Гротовского, ученика русской театральной школы, поставившего перед собой задачи исследования глубинных основ театра.

В лаборатории «Школы драматического искусства» полностью выразил себя стиль работы Анатолия Васильева. Он и прежде был известен тем, что репетировал долго, годами («Серсо» он ставил, кажется, три года), какие-то спектакли по причинам и объективного и субъективного характера и вовсе не доводил до премьеры. Дело было не только в его перфекционизме, страсти к совершенству, но и в самом методе, которому его научила последовательница Станиславского М.О. Кнебель. Васильев оказался не просто хорошим учеником, но, как это бывает, в чем-то превзошел самого учителя. Его любовь к театру процесса, к углубленной методике работы с актерами, к постижению авторского мира как огромного космоса идей, к созданию живой жизни на сцене, все предопределило особый, сложный характер репетиций. Так было и в период «Вассы Железновой», когда он занимался психологическим, атмосферным театром, и в более поздний период, когда он вплотную подошел к театру игровому.

Только в Европе, куда он время от времени выезжает на постановки, он напрямую «идет к результату», как не раз признавался сам, там он не занимает-

11

ся перестройкой актерского сознания, а выступает скорее как просто постановщик.

В России Васильев так не работает. Хотя именно такой, быстрой, результативной, работы, очевидно, и хотели бы от него те, кто обвиняет его в отсутствии обширного репертуара, аншлагов и ажиотажа. И кто не понимает, что и этот ажиотаж, и быстрая результативность чаще всего служат коммерческим целям бульварного театра, который так широко распространился у нас в последнее время.

Как-то в одном из своих публичных выступлений Васильев говорил о том, что сегодня быть некоммерческим художником — значит оказаться чуть ли не преступником, изгоем, обречь себя на гонение. Это действительно так.

Вступив в новую буржуазную эпоху, мы, как это обычно бывает с неофитами, новообращенными, проявили слишком большое усердие там, где следовало сохранять трезвость и здравый смысл. Преувеличили значение денег и коммерческой выгоды, забыв о том, что Россия и прежде была страной с высокой культурой, развивавшейся отнюдь не в угоду коммерческой выгоде, а чаще всего — вопреки ей.

В России жили Лев Толстой, который отказывался от своих литературных гонораров, и Станиславский, который влезал в огромные долги, создавая свое «Общество искусства и литературы», а позднее Художественный Общедоступный театр, где тоже были долги, потому что там действовали не ради коммерции, а ради искусства.

И теперь, отстаивая чисто художественные цели и задачи, Васильев занимается важной исследовательской работой, постигая театр не как средство развлечения, а как древнейший культурный материк, вобравший в себя различные традиции, как творческую мастерскую, производящую уникальную продукцию, и как науку, никогда не останавливающуюся в своем развитии, а идущую вперед и открывающую миру новые истины и смыслы.

Поэтому сегодня «Школа драматического искусства» представляет собой необычный театральный организм, обладающий уникальным практическим и теоретическим опытом, развивающий лучшие традиции русской сцены, идущие от Станиславского и открывающие новые пути развития театра.

* * *

Пока я писала эту книгу, шло время. И в жизни театра «Школа драматического искусства» произошли весьма неприятные события. Московские руководители культуры вынесли решение об изъятии у театра помещений на Поварской улице. Тяжба московских властей с театром Анатолия Васильева ведется уже несколько лет. Московские власти не очень довольны тем обстоятельством, что «Школа драматического искусства» не работает как репертуарный

12

театр, то есть не играет спектакли из вечера в вечер. И в какой-то момент даже прошел слух о том, что у театра Васильева отберут новое здание на Сретенке. Якобы Юрий Лужков проезжал вечером мимо театра и обратил внимание на то, что в здании не горит свет. Здание на Сретенке предлагали Петру Фоменко, у которого не было театральных помещений, соответствующих достаточно высокому художественному уровню его труппы. Но Фоменко от здания, построенного по авторскому проекту Васильева и Попова специально для «Школы драматического искусства», отказался. Через некоторое время эта неприятная история забылась. И вот спустя несколько лет новые претензии. Решение об изъятии помещений на Поварской теперь уже окончательное и обжалованию не подлежит.

Но и это еще не все. На Васильева опять посыпались нарекания, финансовые проверки, кадровые «подкрепления» сверху, создающие новые опасности и ставящие под угрозу уже само существование его театра и даже его собственное пребывание в России.

Как можно относиться ко всему этому? Как к факту сознательной травли недипломатичного, не слишком удобного художника, не умеющего и не желающего подчиниться правилам отношений с властью? Как к попытке поставить его «в строй», заставить жить как все? Как к недоразумению? К ошибке?

Как бы там ни было, а этот факт еще раз подтверждает, что власть в нашей стране не хочет расставаться со своей, еще советской, привычкой руководить культурой и искусством, только теперь она опирается не на идеологические, а на экономические, финансовые рычаги. Власть не понимает, что ее задача — служить искусству и не рассматривать его как личную праздную прихоть самого художника. Ведь художник — тоже служит чему-то более высокому и бескорыстному, чем его собственная слава. Власти (и не только власти) в нашей стране не достает именно бескорыстия, способности служения, заботы о духовном богатстве страны, всего того, что могло бы превратить нас в более счастливую и благополучную цивилизацию. Но с узкой, меркантильной, прагматичной, ориентированной только на собственную выгоду, современной российской ментальностью пока что ничего не поделаешь. Васильев и оказался ее жертвой.

* * *

Моя совместная работа с Анатолием Васильевым началась в период его деятельности в Театре им. К.С. Станиславского. Я выступала не только как критик, который пишет рецензии на его спектакли. Критический взгляд со стороны на работу режиссера может быть интересным, но не полным. Я работала с Васильевым и как соавтор в написании некоторых статей и материалов. Мне режиссер раскрывал секреты своей творческой лаборатории, разбо-

13

pa пьес, репетиций, уроков со студентами, теоретических и методологических разработок, к которым он с самого начала своей деятельности проявлял склонность. В отличие от многих других режиссеров, которые не ставят перед собой задачу или просто не умеют подвергать свою профессиональную деятельность рефлексии, осмыслению и заниматься теорией.

Одна из характерных особенностей режиссера Анатолия Васильева в том и заключается, что он в процессе своей жизни и деятельности выступал не только как самобытный и талантливый театральный практик, но и как глубокий и оригинальный теоретик сценического искусства.

Я считаю, что у нас не очень правильно готовят театроведов. Их учат только тому, чтобы анализировать работы режиссеров и актеров уже по результатам готовых спектаклей. А надо было бы готовить их совместно с режиссерами, чтобы театроведы могли освоить методологию подготовки спектакля. Наши театроведы и критики, не прошедшие необходимой школы, чаще всего ограничиваются только вкусовыми суждениями, не понимая внутренних, профессиональных проблем режиссуры.

Васильев научил меня многому, рассказывая о тех сторонах работы, которые обычно критику узнать не удается. Поэтому наши совместные занятия и разговоры для меня были во многом еще и профессиональной школой.

Мы с Анатолием Васильевым сделали вместе несколько материалов. Большое интервью «Разомкнутое пространство действительности», которое включило очень интересные теоретические рассуждения режиссера о природе театра и кинематографа. Это интервью было опубликовано в журнале «Искусство кино» (1981. № 4)- Статью об Игоре Попове, которая называлась «Новая реальность пространства». Она была предназначена для известного в свое время сборника «Советские художники театра и кино», посвященного проблемам сценографии (статья помещена в 5-м выпуске сборника за 1983 год). Статью «Король Лир» об Андрее Попове и всей истории, связанной с крахом в Театре им. К.С. Станиславского. Моя роль в написании этого материала сводилась к литературной записи и обработке текста.

Я включаю эти три материала, написанные совместно с Васильевым, в свою книгу. Я включаю также неопубликованное интервью «Продолжение», которое мы сделали с Васильевым после выхода «Серсо». А также главу о еще одной неопубликованной работе «Этюды о Зилове», которая хранится в моем домашнем архиве. Я считаю, что эти материалы представляют ценность: они фиксируют развитие метода, размышления художника, взгляды которого на театр формировались не один день, а в течение всей жизни. Потому что моей задачей в этой книге является не только описание результатов деятельности Васильева (его спектаклей), увиденных глазами критика — стороннего наблюдателя, но и проникновение внутрь его творческой лаборатории. Теоретическая, скрытая от глаз посторонних работа Васильева сегодня может представлять для практиков и исследователей театра очень большой интерес.

14

Поиски, которые вел Васильев на протяжении не одного десятилетия, сегодня привели его к созданию целостной теории игрового театра. Должно быть, какие-то положения этой теории еще нуждаются в уточнении и проверке. Но абрис этого театра, его целостная философия и методика в главных чертах уже определены.

Разговор о творчестве Анатолия Васильева я начну со спектакля в Театре им. К.С. Станиславского «Первый вариант "Вассы Железновой"» М. Горького. В этой постановке Васильев выступил как преданный ученик школы психологического реализма. Но вместе с тем заявил и о новой художественной манере, которая резко выделила его работу на фоне постановок старшего поколения режиссуры. Васильев входил в профессию как представитель следующего этапа развития театра, начавшегося в 70-е годы.

{Глава 1}

ИСТОРИЯ ГРЕХА И ГРЕШНИКОВ ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕАТРА

«Первый вариант "Вассы Железновой"» М. Горького. Драматический театр им. К.С. Станиславского, 1978 год

В искусстве происходит постоянное чередование двух типов творческого мышления. Первый тип, классический, или «объективный», связан с господством некоего внешнего, общего для всех художников основания, которое лежит в объективной реальности жизни или материала. Второй тип, романтический, или «субъективный», связан с разрушением этой модели и утверждением примата сознания художника над объективной реальностью и материалом.

Об этой интересной закономерности писали некоторые исследователи (в частности, В. Жирмунский, Г. Поспелов), проявляющие интерес к проблемам морфологии, формы. Эта закономерность вскрывает очень важные и любопытные вещи.

Художниками-объективистами в нашей недавней театральной истории были режиссеры-««шестидесятники»» (Георгий Товстоногов, Анатолий Эфрос, Олег Ефремов), которые в своем творчестве следовали за жизнью, или, как чуть позже выразится Васильев, за «разомкнутой действительностью», ставя ее выше своего собственного художнического «я». Неореализм «шестидесятников», который имел место не только в театре, но и в кинематографе (и не только советском, но и европейском), и был проявлением «объективистского» искусства, поставившего во главу угла законы истории, времени, жизни. Режиссеры этой эпохи были озабочены социальными проблемами, гражданственной, нравственной проблематикой, приверженностью к темам дня.

Но в конце бо-х — начале 7<>х стали проявляться тенденции иного свойства. Они возвестили о пришествии новой, «субъективистской» эры. В кинематографе это обнаружило себя в появлении так называемой «авторской» режиссуры.

Аналогия «авторской» режиссуры кинематографа возникла и в театре. Здесь она не получила никакого названия, но суть ее заключалась в том же самом стремлении художника представить изображаемую реальность сквозь

16

призму своего собственного субъективного видения. Наиболее ярко и отчетливо это и проявилось в режиссуре Анатолия Васильева.

Субъективистский тип отличает не только способность видеть мир сквозь призму собственного «я», но и саморефлексия. Художественные результаты у него не менее значительные, чем у старших коллег, объективистов. Субъективисты даже могут превзойти предыдущее поколение в своей художественной изощренности. Но они одновременно несут в себе черты некоей раско-лотости сознания. Утери цельности. В своих произведениях они окрашивают мир красками и тонами своей уединенной трагической личности, своего мятущегося «я». В своем творчестве часто бывают автобиографичны. Потому что впечатления, иллюзии и стремления собственной души считают вещью первостепенной.

Позднее Васильев скажет, что, будучи режиссером, работает как писатель, который сначала проживает какой-то отрезок жизни, а потом воплощает его в своем творчестве. Эта связь с прожитой жизнью, накопленным духовным опытом, претворенным в спектаклях, всегда была отличительной чертой режиссуры Васильева. Это качество и делало его субъективным художником в отличие от Эфроса, Ефремова, Любимова, которые шли в искусстве не столько от личностных переживаний, сколько от объективных моментов времени, социальной реальности. Они отражали в искусстве прежде всего то, что лежало вне их личностного, субъективного мира. Это и придавало их спектаклям актуальность, злободневность, прямую непосредственную сопряженность с общественными, политическими и социальными настроениями.

А особенность «Вассы Железновой», первой крупной самостоятельной работы Васильева, выпущенной в 1978 году, заключалась в том, что спектакль не устанавливал прямых связей с современностью, не содержал социальных аллюзий. И в этом смысле был очень непохож на все остальные постановки, принятые в это время. Режиссер занимал независимую и словно бы даже равнодушную позицию к общественным проблемам дня. Этот спектакль для Васильева стал актом прежде всего личностного высказывания.

Мхатовский орнамент на стене дома Железновых был данью воспоминаний режиссера о годах его стажировки в ефремовском театре. Проблемы сложной диалектики «дела» и «греха» («не согрешишь, не проживешь», как с горечью говорил здесь один из героев) тоже волновали Анатолия Васильева очень лично, потому что были связаны с новым для него, ответственным и непростым этапом в Театре им. Станиславского, где он стал одним из руководителей.

* * *

Дом Железновых живет атмосферой скандалов, каждую минуту готовых перейти в открытую и острую вражду. Она возникает внезапно, словно бы из

17

ничего, и столь же внезапно стихает, уступая место тревожной и гулкой тишине, чреватой новыми криками, истериками, перепалками. Так все и движется, будто по заведенному механизму, поражая переходами от всеобщих злобных агоний к опустошающим разрядкам.

Дети только и ждут смерти отца. Вот получат наследство и уедут в город, — там начнут новую жизнь и новое дело, старая жизнь и старое семейное дело никого больше не интересует. Поэтому в доме царит ощущение временности. Прошлое перечеркнуто. В настоящем — распущенность и попустительство. Поэтому накаляются страсти и находят выход самые постыдные помыслы. Поэтому стирается грань между допустимым и недопустимым, между приличием и неприличием. Так вся жизнь и все будни превращаются в юродствующее, воинствующее неприличие.

Гостиная, в которой герои собираются по утрам, превращается в подобие площади. Каждый тащит сюда ворох неурядиц, страданий, неудовольствий. Здесь и обнародуют это. На площади, что бы ни происходило, ничто не удивляет. Вся подноготная частной семейной жизни становится зрелищем.

Наталья (Людмила Полякова) шныряет из комнаты в комнату, подсматривает и подслушивает, всегда появляется, когда назревает очередной взрыв. Делает вид, что пришла для того, чтобы всех усмирить и привести к согласию, а на самом деле стравляет людей, подзуживает, наущивает на драки, сохраняя при этом абсолютно наивное, «святое» выражение лица. Семен (Борис Романов), ее муж, рядом с ней выглядит куда легкомысленнее. Порхает, корчит рожи, забавляется. Наивный, восторженный, он всегда готов устроить пошленькое представление. Порезвиться, смакуя что-нибудь неприличное.

Павел (Василий Бочкарев) не знает, куда себя деть. Носится по дому как угорелый, всегда по одним и тем же «маршрутам». То к Прохору на голубятню. То к Вассе со своими страданиями, болью, стонами. Вылетит с белой повязкой на голове — уже довел себя до страшных мигреней, — беснуется, всех распугивает. Вдруг назло матери устроит истерику. В таком бывает состоянии, когда, обессиленный от ее равнодушия и брани, перестает владеть собой, ничего не видит и не помнит. После становится гадко, вновь убегает к себе, чтобы через некоторое время появиться и продолжить свое публичное томление.

Прохору (Георгий Бурков) на всех наплевать, вот и куражится. Тоже ждет смерти брата Захара, заберет свои денежки и — «прощайте, единокровные жулики». Выйдет поутру в одних носках, в белой ночной рубашке, на которую наброшена шуба. Ухмыляется: может, я кому-то не нравлюсь? Он любит эпатаж. И всегда весел. Что бы ни происходило. Получает наслаждение, когда удается досадить Вассе ли, Павлу, кому-то еще.

Тут господствует или круговая порука вражды, так, что не отойдешь, не спрячешься, — сочтут трусом, или круговая порука порочных обязательств, как у Людмилы с Прохором. Людмила (Марина Хазова) слишком неискушенна и неопытна в жизни, чтобы позволять себе поступать так, как она поступа-

18

ет. Она хочет быть фрондеркой, поэтому и протестует столь своеобразно, — подыгрывая пошленьким страстям домочадцев. Но у актрисы Марины Хазо-вой все это словно «неправда» — и балагурство, и издевки, и самоуничижение. Она «чужая» в этом доме не потому, что лучше других, просто не вжилась еще в обстоятельства сложной, изматывающей и требующей отдачи семейной борьбы.

Довершает балаганчик Дуня (Татьяна Ухарова). Забавное и гадкое существо. В немыслимой шляпке, с хризантемой в руке — вид самый романтический, как раз из тех книжек, что читает она по утрам в кабинете Вассы. Старая дева, шпионка, ходит крадучись, боясь, что поймают и изобьют. Ее, действительно, ловят, потом измываются. Это любимое занятие детей Желез-новых.

Только однажды, когда приедет Анна, в доме на мгновение установится иллюзия общности. Ничего, что Павел как ошпаренный отскочит от двери, через которую подслушивал. Как только увидит Анну, поймет, какая она стала красивая, какая близкая и вместе с тем — далекая, «не своя». От всего этого на них обоих неожиданно нахлынут воспоминания. Как некогда в детстве, Павел подставит Анне подножку, и они упадут на пол, рассмеются, продолжая смотреть друг на друга и разговаривать, будто желая насытиться и этой встречей, и этой близостью, и тем общим, что у них было и есть. Потом прибежит Семен и тоже обрадуется и поразится Анне. Позовет Наталью. Та опять стояла под дверью и с жадностью ловила каждое слово, но сейчас никто этого не заметит. Своей кокетливой, шаркающей походочкой подойдет дядя Прохор. Сбежится весь дом. Все почему-то сядут за стол, за общий, семейный стол, и станут смотреть друг на друга, будто спрашивая: «Ну, как она тебе, нравится?»

Но неожиданно все это обернется пародией. Пародией на ту семейную общность, которая пригрезилась героям, быть может, только на одно мгновение. Потому что Наталья все-таки недовольна приездом Анны. Потому что все смотрят друг на друга еще и настороженно, выжидая чего-то. Потому что выйдет Васса и позовет Анну к отцу, напомнив тем самым, по какому поводу она приехала. Потому что Павел начнет свои перепалки с дядей. Оба прямо через стол начнут швыряться стульями. Потом Павел побежит на голубятню. Разразится скандал. Все наполнится криками, зазвучит музыка — зловеще нагнетаемая мелодия, голуби, прежде мирно ворковавшие, растревожатся и забьются в своей клетке. А ироническим знаком этой идиллии станет отцовский портрет. Сперва он висел на стене, потом его сняли оттуда, просто так, походя, словно кому-то мешал. Затем водворили у ножки стола, и ясно было, что ему здесь не место. Так и сидели рядом с этим портретом в ногах, не замечая комизма ситуации.

Речь в спектакле, как и в пьесе Горького, о разрушении семьи, уклада. Уклад здесь — понятие широкое: тут и совместные чаепития за большим столом, и привычка заниматься «делом». В буржуазной российской семье «дело» — не

19

только экономическая основа жизни, но и нравственная. Им определяется вся система ценностей, им формируется людская психология. Сообразно ей женщина прощает зверя, «распутника», за одно то, что работник хороший. Здесь человек рассматривается именно как работник — деятельный, производительный член сообщества. Не накопительство само по себе играет тут первостепенную роль, но естественный и постепенный процесс продолжения и преумножения «дела».

Семья разрушается потому, что дети не хотят жить так, как жили отец с матерью, стремятся в город. Там веселее и проще. Павел уже научен, что торговать торфом и изразцами по нынешним временам невыгодно, гораздо легче обогатиться на спекуляции иконами.

Смерть отца, предпосылка к развитию сюжета, в спектакле становится метафорой переживаемого семьей состояния. «Владения» смерти занимают почти половину от общего пространства (художник Игорь Попов). Смерть свершается за серо-зеленой стеной, тянущейся овалом по всей левой стороне сцены. Рядом с ней, в гостиной, своеобразный «пир во время чумы», не тот, на котором правят жизнь, здоровье и сила, но тот, что обнажает все человеческое гнилье, безалаберность и беспечность. Отсюда этот галопообразный, взвинченный темп существования. Отсюда поэтика низменных шутовских страстей. Пестрота нарядов, шелуха словечек, веселенькое времяпрепровождение — площадной кавардак, корчащийся под звуки джазовых мелодий (это «городская» культура, ворвавшаяся в дом и придавшая ему облик балагана).

По контрасту со всем этим — другое. Упорядоченный, размеренный ритм. Скрытый драматизм переживаний Вассы. Все действие словно вплетено в ткань каждодневных ритуалов, «вставлено» в раму густого плотного быта. Но эта ткань постоянно разрывается, упорядоченный ритм расстраивается. Такие разрывы, такой контраст и выявляют необходимый режиссеру смысл. На протяжении действия противоречия разрастаются, достигая размеров катастрофы.

* * *

Назначив Елизавету Никищихину на роль Вассы Железновой, Анатолий Васильев избавил себя от необходимости «возглавить» спектакль протагони-сткой, она ему была не нужна.

Елизавета Никищихина играет женщину, в характере которой нет ничего, что могло бы толкнуть ее на действительные преступления. И тем не менее Васса их совершает. В ней есть выстраданное, выношенное, жизнью выработанное убеждение: «дело» — основа всего. Но «дело», которому Васса посвятила свою жизнь, теперь рушится.

20

Сцена из спектакля «Первый вариант "Вассы Железновой": Анна — А. Балтер Фото В. Абрамова. Архив автора

21

Внешне она по-прежнему выходит в гостиную в свои четверть восьмого. Умывается. Пьет чай. Принимает управляющего. Тот всегда является спозаранку, принося с собой в этот еще полусонный дом запах просмоленного брезентового плаща и улицы. Привычный, не вчера заведенный порядок. Обыденный ритм, в котором есть аромат естественной гармонической жизни. Только теперь приходится обсуждать не слишком приятные проблемы. Она сидит с виду как обычно, отхлебывая чай, а разговор — о самом больном, о том, что тревожит в последнее время больше остального. Она умеет внешне все делать спокойно, неторопливо. Еще и Михаила наставляет: «Не каркай, я не каркаю вот. Дело разрушается? Это еще посмотрим».

Сама маленькая, тщедушная. Ее и не видно, когда все вокруг галдят и враждуют. Но держится строго. Иногда становится горько и до слез жалко себя. А сколько нужно сил, чтобы вынести эту историю с Липой, которую сама же и заварила? Все всполошатся, выбегут на крик «Липа дядю отравила!». Анна забьется в угол, дрожит. Наталья тут как тут, вылетела, смотрит. Сама Липа обезумела. А Васса над всеми хлопочет, всех успокаивает, делает вид, что все — ничего, все — случайность. Бегает по дому, и кричит, и представляется.

...Иногда выглядит комичной. Выйдет этак поутру в своем огромном сером халате, на который еще вдобавок намотаны толстые шерстяные платки, в капоте, в очках, теплых домашних тапочках. Голос сердитый, ворчливый. Прямо с порога начнет распоряжаться. О выражении добродушия на лице в такие минуты, должно быть, и сама не подозревает. А то, кажется, вот-вот рассмеется, расхохочется. Быстрая, юркая, с какой-то забавной жестикуляцией, будто кривляется. Она и сейчас еще не старая женщина, только вот нет привычки помнить об этом. Размотает свои платки, снимет халат, рассыплет по плечам длинные гладкие волосы, и в облике, действительно, появится что-то очень молодое. Потом наденет на себя другое, строгое, рабочее платье и превратится — в хозяйку. Ее переодевания как ритуалы.

Страшной Васса станет только однажды. Когда в предфинальной сцене будет медленно ходить из комнаты в комнату, расчетливо и напряженно ждать чего-то, словно готовя себя к последнему решающему поступку. Молчать и не обращать внимания на веселящуюся компанию, уже празднующую свое освобождение, уже торжествующую и потому распустившуюся до предела. И так, не говоря почти ни единого слова, а только своим упорным, равнодушным и сознательным невмешательством, будет дирижировать разгорающейся все сильнее и сильнее, не помнящей себя вакханалией, которая закончится убийством Прохора. И когда, наконец, после шума, стонов и визга, после веселеньких лихих мелодий, под которые отплясывали зарвавшиеся обнаглевшие наследники, после бешеной какофонии звуков установится мертвая протрезвляющая тишина, Васса будет стоять чуть поодаль от того места, где все это случилось, и улыбаться. Лицо станет безумным и просветленным. Свершилось.

22

Потом соберет в себе еще немного сил. Опять превратится в ворчливую несговорчивую «мамашу». Зло бросит им всем свою решающую фразу, которую долго вынашивала, долго готовилась произнести, слишком долго.

Васса, быть может, одна и не справилась бы со всем этим, но вот взяла Михаила (Юрий Гребенщиков) к себе в поверенные. Он человек, близкий ей по убеждениям, той же породы. Из тех людей, которые больше молчат и прячут свои взгляды, редко высказывают что-нибудь вслух. Словно взвалил на свои плечи тяжелую ношу и смиренно влачит ее, не спрашивая ни поддержки, ни помощи. Он-то сам знает ради чего, а вот другие могут не понять. А детей Вассы он как будто презирает, но тоже особенно не говорит об этом. Только о Прохоре скажет спокойно, себе под нос, дескать, совестливым быть легко. Тут целая философия. Совестливым легко. Легко рассуждать, попробуй совершить поступок. Михаил самое тяжелое берет на себя — Липу, в частности. Загнал в угол — пойди, отрави Прохора. Действует и силой, и угрозами, и лаской. Избил, а самому жалко стало, прижал к груди и сказал: «не согрешишь — не проживешь», это он о себе сказал, и о ней тоже. Вот его драматическая истина.

Вся его жизнь — в этом доме, в этой семье. Сюда словно всего себя и заложил, и дочь отдал за Павла. И силы и годы. Боится, что Васса его обманет. Но та сама нуждается в его поддержке, в нем самом. Упадет к нему на грудь, замрет, ей бы расплакаться так по-бабьи, пожаловаться. Но Михаил недоверчив, пуглив. Сильный здоровый человек, а от Вассы зависит. Всю жизнь отдать кому-то — окупится, не окупится? Все шатко, все на волоске...

* * *

На одно мгновение, которые случаются здесь столь редко, дом предстал увиденным словно издалека, будто бы человек на чужой земле вспоминает о родных местах.

...Анна ходила по дому и молчаливо оглядывалась. Васса сидела в своем кабинете и работала. Потом мать и дочь увидели друг друга. Но не бросились в объятия, а просто сказали несколько малозначащих слов. Но это их близость подтвердило сильнее, чем что бы то ни было другое. «Офицерша», — ласково-любовно пропела мамаша. И сели. Анна, даже не раздеваясь. А вся приподнятость, вся возвышенность первой встречи с домом сейчас забыты. От них отмахнулись, как отмахиваются от приятного, но мешающего главному воспоминания.

Анна (Алла Балтер) помнит эту жизнь, от которой бежала сломя голову, в которую все-таки вернулась, еще не понимая, что сулит ей такое возвращение. Но вернулась — решительно. Пришла помудревшая, уставшая, готовая любой ценой возвратить себе то, чего ей здесь недодали, чем обделили. Ведь это ее

23

дом; и она здесь, несмотря ни на что, и, может быть, больше, чем другие, — представительница фамилии. Несмотря на свой изысканный наряд, который вызывает всеобщее изумление. Несмотря на свои манеры, которые восхищают и шокируют одновременно. Несмотря на то, что она тут — городская среди деревенских, и это чувствуют все, и она в первую очередь. Еще в самом начале, когда они с Вассой сидели вдвоем в опустевшей гостиной и Вассу так поразила и привлекла смелость и дерзость облика дочери, когда Анна настойчиво и резко оборвала расспросы о своей, в общем-то, не слишком удавшейся жизни («об этом не будем»), когда сказала о детях голосом ровным и твердым, о том, что все они здоровы и в порядке, — уже тогда в ней почувствовались внутренняя жесткость и предрасположенность к азарту. Тогда она и заключила с матерью сделку. Цинично и достаточно недвусмысленно договорилась о том, что поможет при условии денежного вознаграждения. Собственно, она ведь собиралась взять не чьи-нибудь — свои деньги, те, что причитались ей по наследству.

Тогда они с Вассой были, — нет, не враги, но в лучшем случае компаньонки. Деловые женщины, могущие понимать друг друга с полуслова.

Потом Анна скажет матери, что считала себя умнее ее. Действительно считала. Думала, что все будет просто. Самонадеянная, кажется не привыкшая в себе сомневаться, Анна и тут во всем положилась на свою проницательность. Смотрела на всех мягким, но чуть пренебрежительным, изучающим взглядом. Выслушивала чужие исповеди и поражалась. Поражалась Людмиле. Молодой, красивой и так просто поставившей на себе крест, — она бы, Анна, так не смогла. Смеялась с Семеном. Какой глупый. Каждого расспрашивала с осторожностью и снова поражалась.

После ревела. Куда девались ее умение держаться, ее решительность? Сидела за столом и тихонько всхлипывала.

Поняла, наконец, что в этом доме нельзя так просто взять то, что тебе нужно, и остаться в стороне. Надо занять позицию, включиться в борьбу.

Но для Вассы забота о семейном деле естественна и органична. Ничем другим она в жизни не занималась, ни о чем другом не думала, кроме как об этом. Васса не слишком способна к рефлексии, ведь Никищихина именно и играет такую — нерассуждающую, справедливую той справедливостью, которая держится обыденной каждодневной необходимостью. Совсем иное — Анна. «Вы всегда так — прямо очень», — говорит она матери с раздражением. Прямота пугает Анну, пугает и отталкивает. Они вообще разные. Анна из тех, кто и сомневается, и сопоставляет, и мучается там, где такие, как Васса, делают все сразу и без рассуждений.

Тем глубже станет ее приятие матери, тем весомее покажется та идея, которой Васса руководствуется. Собственно, у Вассы это даже не идея, а утробный материнский инстинкт, природой выработанные убеждения.

24

Бывали мгновения, когда Анне хотелось уйти, бросить все или отрешиться от происходящего и ждать закономерной и уже очевидной ей развязки. Но не ушла, осталась. Ради вот этого дома. Ради этой фабрики. И ради вот этой Вассы. «Какая вы удивительная!..» Это восхищение — итог ее раздумий, анализов. В этом возгласе и преклонение, и зависть, и сознание собственного поражения. Анна не могла прежде и подумать, что можно вот так просто, если рушится дом, падет дело, пойти на преступление. Как уверенно Васса рассуждает о Богородице, говорит о ней так, словно это ее знакомая попадья. Говорит, что ей, «Матушке своей», все скажет, покается в грехе, а вот перед людьми не покается. Спокойное сознание своей правоты покоряет Анну.

Васса — мать, и она, Анна, тоже мать.

Липа (Наталья Каширина) бродила по дому, ставила самовар, накрывала к завтраку и смотрела на всех исподлобья, устало усмехаясь. Эта ее усмешка уголком рта, и то, как она на окрик останавливалась перед кем-то, лениво перенося тяжесть тела на одну ногу, — в позе вроде б независимой, — и так в упор глядела на Вассу ли, на Михаила выжидающе и вопросительно, и уже заранее зная, что им от нее надо. И то, как огрызалась, покачивая головой и снова усмехаясь, чтоб отстали от нее, потому что надоели, потому то она от них слишком зависит, потому что знает об их сговорах больше других. И как потом не хотела травить Прохора, как сопротивлялась, но сил уже не было. Михаил просто повалил ее на пол и заставил, вынудил. И как поверила ему, что будет свободна, за одно это, наверное, только и пошла. И как побежала после совершенного — простоволосая, в одной рубашке, с узелком в руках. Все сняла с себя, все им оставила, только б отпустили. Каялась, просила прощения, жаловалась Вассе, как матери, и не знала, дурочка, что это Васса все и подстроила. Липу опять схватили, стали бить и звать полицию — обманули-таки. И как потом ее не стало, покончила с собой. Но в этом доме такие драмы стараются не замечать, они совершаются потому, что того требует нечто, впрямую к таким людям не относящееся. О таких, как Липа, не думают, когда все отдают в угоду большому «делу».

Все время об одном и том же, но в разных ракурсах и разворотах. В фокусе режиссерского внимания — общая атмосфера дома Железновых, взаимоотношения в котором складываются из острых противоречий. Они нарастают с неимоверной быстротой, достигают своего апогея к финалу и обрушиваются окончательной и безжизненной трагической тишиной.

25

Сцена из спектакля «Первый вариант "Вассы Железновой"»:

Васса — Е. Никищихина, Липа — Н. Каширина, Михаил — Ю. Гребенщиков

Фото В. Абрамова. Архив театра

26

В третьем акте резко меняются жанр, накал чувств, атмосфера. Дом превратился в пепелище. Вассе кажется, что блуждают призраки. Последние вспышки вражды. Взрыв. Пляски смерти. Драмы. В финале случается много смертей, физических и моральных. Смерть Липы. Смерть Прохора. Хотел уехать к сыну в Москву, нашел его неожиданно и снова шутил — «плод любви несчастной». Но говорил о нем тепло. Для Прохора, быть может, это был последний в жизни шанс как-то оправдать собственное существование. Ведь до сих пор любил разве только своих голубей. Незадолго до драки, которую раздуют всеобщими усилиями, как будто впервые услышал человеческие слова. Их говорила Людмила. Говорила о том, что все несчастны, что слепы в жизни и любить ничего не умеют. Для него эти слова так и стали отходной молитвой.

Третья жертва — Павел. Когда, наконец, умер отец, Павел куражился и храбрился. Словно все ему нипочем, все дозволено. Ввалился на чисто выметенный пол в грязных сапогах и еще ногу поставил на стул, чтоб все видели. Он — гуляет. А его опять натравили на дядю. Прозрение явилось слишком поздно. Василий Бочкарев сыграл финал на неожиданной открытой трагической ноте. Павел метался и не понимал еще до конца, что произошло, еще готов был каяться, просить прощения, еще надеялся все поправить, еще угрожал, бросался к Людмиле. Потом отшатывался от нее. Его целовали как мертвого, с ним прощались. И он осознавал, наконец, что у него не будет больше ни этой Людмилы, ни матери, не будет надежд на перемены. Вдумавшись во все это, неожиданно успокаивался. Так успокаиваются, когда понимают, что впереди нечего ждать. Смотрел на всех в последний раз, словно уже из другой жизни, усмехался их жестокости и исчезал из этого дома навсегда.

Последняя жертва — сама Васса. Она превратилась в немощную старуху. Уже не держалась на ногах, падала и поднималась вновь. Еще отдавала свои страшные распоряжения по хозяйству. Еще надела на себя пальто и собралась идти куда-то по своим каждодневным хлопотам. Но так и свалилась на пороге. Запричитала монотонно и бессильно о том, что не знавать ей покоя...

Проблема, всесторонне и многопланово исследуемая Васильевым на протяжении действия, к финалу вылилась в горестные парадоксы и обрела неразрешимость трагической альтернативы: необходимости последовательно и упорно делать «дело» и неизбежности при этом «греха». Принцип «дела» исключает всякую возможность анализа его обстоятельств разумом и совестью. Вопрос о высшей правоте матери, родоначальницы, и о фатальной ее обреченности на распад души, если материнский инстинкт созидания, жажды здоровой поросли топчет материнскую жалость пусть к нездоровому душевно, но все равно страданию.

Вассе еще долго будут мерещиться привидения. Еще долго в этом мертвом доме все будет напоминать о случившемся. Еще долго станут блуждать призраки вроде новой горничной, которую взяли вместо Липы. Взяли новую служанку и отдали ей старую одежду, платье и холщовый фартук, что носила прежняя. Отдали, чтоб не пропадало добро, — из хозяйской экономии и рачительности.

27

* * *

Время и обстоятельства несправедливо обошлись с этой пьесой. Первую редакцию «Вассы» igio года ставили только до революции, в Театре Корша. В советское время о первом варианте совершенно забыли. Театры играли горьковскую версию 1936 года, в которой появлялась революционерка Ра-шель, а Васса становилась крупной капиталисткой-собственницей. Но Анатолий Васильев, взявшись за первую редакцию, открывал другого Горького, еще не ставшего основоположником социалистического реализма, еще не исказившего свой громадный дар драматического писателя, отражающего сложные духовные процессы буржуазной России, вульгарным социологизмом. Правда, для Васильева выбор первого варианта «Вассы» был продиктован не идеологической конъюнктурой, желанием выглядеть «левым» (по тогдашним градациям «левой» называли интеллигенцию, подверженную антисоветским настроениям, в тех или иных формах противостоящую брежневскому официозу), а стремлением воспринимать искусство вне всяких, левых или правых, конформистских или нонконформистских соображений. Васильев не играл в политические игры, с самого начала своей творческой деятельности занимая позицию просто художника, что в советские времена было редкостью. Быть просто художниками получалось лишь у немногих подлинных талантов, равных таланту Андрея Тарковского или Иосифа Бродского. Это, однако, никого не спасало от цензурных гонений и идеологических запретов. Не избежит их и Анатолий Васильев.

* * *

Спектакль «Первый вариант "Вассы Железновой"», как тогда писали и говорили, выглядел мрачным. Но то, что в нем производило впечатление мрачности, шло от глубоких, неразрешимых противоречий, сложности конфликта, который Васильев, обладая умением «взрезать», препарировать драму, увидел в истории семейства Железновых. Васильева как режиссера уже тогда отличали изощренность, скрупулезность подробного психологического разбора, стремление заглядывать в бездны человеческой души.

«Первый вариант "Вассы Железновой"» был опытом психологического театра. Того театра, которому Васильева так блестяще обучила М.О. Кнебель и который он так глубоко и лично воспринял. И с дистанции лет теперь можно сказать, что, если бы Васильев и дальше развивался в этом направлении, мы все равно имели бы уникального и своеобразного режиссера, удивительно чутко и своеобразно воспринявшего то лучшее, что есть в традиции русского театра. Но после «Вассы» Васильев уйдет с этой дороги. И долгие годы потратит на то, чтобы приблизиться к иной культурной традиции русского

28

театра, которая была обрезана, прервана в сталинское время. Это традиция, которую Васильев называет театром игровым. Она была представлена в истории такими именами, как Вахтангов, Михаил Чехов, Мейерхольд.

Через несколько лет в одном из интервью Васильев скажет, что только в этом спектакле он пользовался актерскими индивидуальностями, как они есть. То есть в своей работе исходил из сложившихся человеческих и актерских свойств исполнителей. Он не учил их новой манере игры, он лишь углублял ту, которой актеры владели. Но углублял до такой степени, что результаты оказывались поразительными.

Васильев в своем спектакле исследовал те свойства человека, которые можно определить понятием греховности. Да, все персонажи «Вассы» были грешниками. В своей борьбе за семейное наследство и деньги они проявляли такие свойства натуры, как корысть, алчность, властолюбие, склонность к интриге, преступные инстинкты. А вместе с тем это были просто люди со своими надеждами, иллюзиями, ожиданиями лучшей доли. Поэтому образы казались объемны и вмещали в себя и высокие и низкие свойства души.

Игра была очень подробной. Это стало результатом очень подробного режиссерского разбора. Поэтому актерское существование строилось на большом количестве мелких, мгновенных реакций, перемен действий и настроений. В результате возникла иллюзия насыщенной психологической жизни героев, богатство атмосферы.

Васильев потом скажет, что в «Вассе» его интересовал атмосферный театр. Роль простроена так глубоко, связи между исполнителями столь тесные, что актер излучает некую энергию, атмосферу. Ее ощущаешь почти физически, хотя она не материальна. Понятно, что столь тонкий театр требовал огромного репетиционного периода подготовки, но он требовал также и постоянного удержания этой атмосферы. Поэтому Васильев постоянно репетировал «Вассу» и после премьеры.

По методике работы с актерами «Васса» была психологическим спектаклем. Но нельзя сказать о том, что по своей эстетике это — реализм. Во всяком случае, нельзя сказать об этом однозначно. Потому что, пользуясь выражением, которое часто употреблял сам Васильев, можно утверждать, что «эстетика, которой накрывался разбор» была не полностью реалистическая. Ведь когда мы говорим о реалистической эстетике, мы все-таки подразумеваем изображение жизни в формах самой жизни, то есть театр прямых жизненных соответствий. Сказать так о «Вассе» нельзя. Спектакль создавал только иллюзию живой жизни, протекающей за четвертой стеной. Но эта живая жизнь лишь поначалу выглядела естественной и правдоподобной. В процессе развития спектакля она превращалась в нечто противоположное. В некую фантастическую или, возможно, сюрреалистическую реальность, выражавшую внутреннее состояние семьи, стоявшей на пороге смерти, гибели, к которой привели себя сами.

29

Провалы черноты расползались по всей сцене. Дом, который поначалу выглядел мирным и сонным, превращался в некое неживое существо, в котором блуждают призраки. Васильев строил зрительный образ спектакля сложно, в развитии. И завершал картину не реалистическим пейзажем. Поэтому реальность была пластичной и выражала собой очень важное качество режиссерского мышления, которое я и определила как «субъективизм».

Субъективное образное мышление Васильева передавало иной подход к материалу, иной способ подачи, чем тот, который тогда царил на сценах, даже в лучших своих проявлениях. Ни Эфрос, ни Товстоногов, ни тем более Ефремов не владели такой манерой. Они в самый ранний период своей творческой деятельности в разной степени, но строили театр прямых жизненных соответствий. Васильев же создавал только иллюзию реальности образными, метафорическими средствами и тем выражал личностный, субъективный взгляд художника. Вот это и было новшеством «Первого варианта "Вас-сы Железновой"». Это и говорило о пришествии иной творческой манеры, иного художественного мышления. Мизансцены строились, как в кадре. Это создавало эффект плотного образного рисунка, передающего смысл происходящего.

Позднее в интервью «Разомкнутое пространство действительности» Васильев расскажет, что он работал в два этапа. Разбором действия и прострой-кой ролей он занимался с помощью этюда.

А когда внутренний каркас спектакля был выстроен прочно, переходил на сцену, в пространство декорации и там уже строил рисунок, который накладывался на содержание. Таким образом, рисунок приобретал некое самостоятельное значение. Он ни в коем случае не уничтожал внутреннее содержание игры, но очень интересно сопрягался с ним.

Очень важной особенностью разбора горьковской пьесы было то, что третий акт строился режиссером как самостоятельная пьеса. То есть заново определялось исходное событие, и третий акт игрался как бы отдельно. И результатом такой игры, такого разбора было то, что спектакль приобретал огромное, почти романное пространство. Он вмещал в себя объемную жизнь.

* * *

Я смотрела этот спектакль восемь раз. Первый раз — при пустом партере, без зрителей, я сидела в зале одна. То, что я увидела на сцене, ошеломляло и казалось волшебством. Сейчас уже никто не ставит таких спектаклей — с непередаваемой атмосферой, удивительной сыгранностью ансамбля, точностью и тонкостью актерских работ. Я до сих пор помню, как играли Елизавета Никищихина, Людмила Полякова, Василий Бочкарев, Георгий Бурков, Алла Балтер, Борис Романов, Марина Хазова. Да практически все, это было имен-

30

но ансамблевое исполнение, передававшее общую картину жизни, закончившуюся катастрофой. Сейчас четырех актеров из этого ансамбля уже нет в живых. Умерли Георгий Бурков, Алла Балтер, Елизавета Никищихина. Погиб Юрий Гребенщиков. Полякова и Бочкарев успешно работают в Малом театре. Борис Романов — в театре «Эрмитаж». Марина Хазова — в «Современнике». А у Васильева за тот период времени, который отделяет «Вассу» от Театра на Сретенке, много раз сменялись актеры, одни приходили, другие уходили. Но эта труппа, которая сложилась на спектакле «Первый вариант "Вассы Желез-новой"», потом частично перешла во «Взрослую дочь» и в «Серсо», для меня останется одним из самых прекрасных и благодарных театральных воспоминаний.

{Глава 2}

«ДА, БЭМС, ЭТО ЖИЗНЬ!»

ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА

«Взрослая дочь молодого человека» В. Славкина. Драматический театр им. К.С. Станиславского, 1979 год

Был 1978 год. После выпуска «Первого варианта "Вассы Железновой"» театр поехал на гастроли в Воронеж и Ростов-на-Дону. Андрей Попов с труппой не поехал, потому что в это время снимался в роли Захара в фильме «Обломов» у Никиты Михалкова, был пострижен наголо и не хотел в таком виде куда-нибудь являться.

Театр им. К.С. Станиславского уже утвердил репертуар на следующий сезон. Васильев с Игорем Поповым собирались приступить к работе над пьесой Андрея Кутерницкого «Вариации феи Драже». И уже был готов макет.

Иосиф Райхельгауз начал репетировать пьесу Славкина «Взрослая дочь молодого человека». Он занял в спектакле не тех артистов, которые работали у Васильева в «Вассе». А новых — Альберта Филозова, Лидию Савченко, Эммануила Виторгана и трех молодых исполнителей: Виктора Древицкого, Татьяну Майст и Сайда Багова, который только что очень удачно сыграл в спектакле, выпущенном Борисом Морозовым летом на гастролях, «Брысь, костлявая, брысь». Единственный, кто пришел к Райхельгаузу из «Вассы», был Юрий Гребенщиков.

На «Взрослую дочь» пригласили художника из Одессы Михаила Ивницко-го. До этого он сделал оформление к спектаклю «Брысь, костлявая, брысь».

Ивницкий еще до гастролей показал свой макет к пьесе Славкина на Художественном совете.

А на гастролях перед узким кругом зрителей Райхельгауз устроил прогон «Взрослой дочери», которая в целом еще не была готова. И тогда же он показал пьесу Ремеза «Автопортрет», после чего разразился скандал. О несанкционированном показе пьесы, которую не разрешала к постановке цензура, донесли в Москву.

Когда начался сезон, Управление культуры направило в театр документ об увольнении Райхельгауза, но с очень странной мотивировкой — за нарушение паспортного режима. Райхельгауз жил тогда в общежитии «Современника»,

32

и у него, действительно, заканчивался срок временной прописки. Правда, он лично за это никак не отвечал, продлить прописку было делом театра.

Андрей Попов ходил в Управление культуры и тряс своими регалиями, пытаясь защитить молодого режиссера. Театр им. Станиславского даже подал на Главк в суд. И в первом чтении суд взял сторону Райхельгауза. Казалось бы, можно было праздновать победу. И Иосифу Райхельгаузу можно продолжать репетировать. Но в советские времена ничего так просто не решалось. Защитить права человека, обвинив государственное учреждение, было делом практически невозможным. Суду сделали внушение, и на следующем заседании он всецело поддержал Управление культуры.

Райхельгауза изгнали из театра.

А пьеса «Взрослая дочь» перешла к Васильеву.

Он начал репетиции в макете Ивницкого. Это была развертка типовой двухкомнатной хрущевской квартиры, которая занимала портал справа и слева, от стены до стены зала. Планшет был вынесен в зал. По образу — это была всецело бытовая декорация, в которой бросалась в глаза только одна небольшая чисто театральная условность: разметка размеров комнат, которая обычно бывает на архитектурных чертежах.

Цеха эту декорацию уже изготовили. Игорь Попов как раз в этот период вступил в должность главного художника театра. И должен был согласовывать оформление спектакля с пожарниками.

Пожарники посмотрели и сказали: нельзя. Развертка квартиры, выставленная фронтально к зрителю, перекрывала какие-то проходы, что нарушало систему противопожарной безопасности. Заключение было категорическим.

Тогда Васильев предложил поставить развертку по диагонали.

Игорь Попов позвонил Ивницкому в Одессу и сказал, что пожарники запретили декорацию, и они разворачивают ее по диагонали. На что Ивницкий ответил: 75% гонорара уже я получил, а дальше что хотите, то и делайте, я больше не буду в этом участвовать, у Иосифа неприятности, он мой друг. Короче, отказался.

Анатолий Васильев с Игорем Поповым стали делать новый макет. Взяв за основу идею Ивницкого — развертку двухкомнатной квартиры и поставив ее по диагонали, они получили уже не бытовую декорацию, которая могла работать только как интерьер квартиры, а декорацию полифункциональную. Она могла работать и как интерьер квартиры, и как условная театральная ширма. Ее оклеили яркими кричащими обоями и полушутливо, полусерьезно определили стиль как «джазово-ягуаровый». На откосах ширмы было написано название пьесы, запланированы перемены на публике, во втором акте детская комната выносилась вперед.

Игорь Попов еще раз позвонил Ивницкому, но тот уже категорически заявил, что снимает свою фамилию.

33

Сцена из спектакля «Взрослая дочь молодого человека»: Бэмс — А. Филозов, Элла — Т. Майст Фото В. Баженова. Архив автора

34

Новый макет показали Андрею Попову. Макет был утвержден. «Перед Михаилом Борисовичем Ивницким, — говорит Игорь Попов, рассказавший мне подробно все обстоятельства дела, — я абсолютно чист».

Все это приходится описывать подробно, потому что Иосиф Райхельгауз в своей книге «Не верю», вышедшей несколько лет назад, исказил эту историю, написав: «Игорь Попов — замечательный и очень талантливый художник, но декорацию к спектаклю "Взрослая дочь молодого человека" он у Ив-ницкого "позаимствовал" — говорю это совершенно ответственно»1.

Но если бы Иосиф Райхельгауз, который после того, как прочитал на доске приказ о том, что он уволен из Театра им. К.С. Станиславского, и который с того самого дня не заходил в этот театр в течение двадцати лет, увидел спектакль Васильева, он, очевидно, снял бы все свои упреки. Потому что между однозначно бытовой и полифункциональной декорацией, работающей то как интерьер квартиры, то как театральная ширма, большая разница. Такая, казалось бы, мелочь — развернуть стенку по диагонали — решила все дело. И создала принципиально другой художественный образ.

О том, как Васильев работал с декорацией в спектакле «Взрослая дочь молодого человека», он сам очень интересно описал в статье «Новая реальность пространства», посвященной Игорю Попову2.

* * *

Какую роль в судьбе художника играет случай? Иногда очень большую.

Если бы не эта драматическая история с увольнением из театра Иосифа Райхельгауза, Васильев никогда бы не поставил «Взрослую дочь молодого человека». Не сошелся бы так близко с автором этой пьесы Виктором Слав-киным. Не сделал бы следующую, совместную со Славкиным, работу — «Серсо». Не назвал бы себя неореалистом и не развернул бы интереснейшую теорию по поводу художественных особенностей драматургии 70-х годов в нашем интервью «Разомкнутое пространство действительности».

Да и был ли Анатолий Васильев с самого начала таким уж правоверным реалистом, как заявлял об этом сам? И да и нет. Да, потому что он все же работал в русле реалистической эстетики. И нет, потому что уже в «Первом варианте «"Вассы Железновой"» продемонстрировал ощутимый отрыв от нее, ее преодоление и владение более сложным и изощренным образным метафорическим языком. То же самое он продемонстрирует и в спектакле «Взрослая дочь молодого человека».

Интерес к современной драматургии в 70 — 8о-е годы все же был у Васильева органичным и глубоким. Его вообще привлекала современность, тип со-

1 Райхельгауз И. Не верю. М.: Центрполиграф, 2002. С. i8i.

2 Новая реальность пространства. С. 92—97

35

временного человека, тип современного конфликта, о чем он и начал рассуждать, как он называл это сам, уже на структурном уровне. Васильев, конечно, хотел определить свое место как художника в этом мощном движении реализма, которое началось во второй половине 50-х годов, когда Георгий Товстоногов ставил пьесы Александра Володина, а Анатолий Эфрос в Центральном детском театре и Олег Ефремов в молодом «Современнике» — пьесы Виктора Розова. Именно драматургия Розова и Володина положила начало новому этапу в театре, выведя на сцену обыкновенного человека из жизни. После трафаретных ходульных героев сталинского времени это стало открытием.

Но Васильев, который был представителем следующего за Ефремовым и Эфросом поколения, дал новое наполнение своим реалистическим работам.

В способе изображения современной жизни у Васильева с самого начала оказался очень сильно выражен элемент художественности, сложной театральной игры стилями и жанрами. Если реализм молодого «Современника» был продуктом естественного, спонтанного отклика на события и темы дня, если у «Современника» во всем этом скрывалось больше публицистики, чем искусства, то Васильев прежде всего занимался искусством. И относился к этому занятию как к особой сложной профессии, которая предполагает знание художественных законов и умение претворять их в своей практике.

* * *

В спектакле «Взрослая дочь молодого человека», выпущенном в 1979 Г°ДУ> Анатолий Васильев не занимался только бытом. Он создал постановку, в которой органично и интересно сочетались разные стили. Подробный, детализированный до мелочей быт и яркая зрелищная театральность, положенная на джазовые мелодии и рок-н-ролл, который танцевали герои и в котором все преображалось. После подробных бытовых сцен это был поворот по жанру на сто восемьдесят градусов. Взрыв эмоций. Предельный накал актерского существования. И уже не разобрать, кто перед нами — милые, сумеречно-лирические персонажи из современной советской жизни или шикарные, зажигательные герои из американского кино?

И кто такой Бэмс? Тот ли, немного брюзжащий ипохондрик, который никак не может простить прошлому свои неудачи, или этот красавец, так легко и изящно выделывающий фигуры рок-н-ролла?

Так современных персонажей тогда не играли. Все они выглядели гораздо более ординарно и не выходили за рамки все той же бытовой достоверности. Здесь, в спектакле Васильева, к бытовой достоверности примешивались приподнятое вдохновенное самочувствие актеров и легкая игровая манера, когда фразы произносились как бы между прочим, не поймешь, то ли в шутку, то ли всерьез.

36

Сцена из спектакля «Взрослая дочь молодого человека»: Прокоп — Ю. Гребенщиков, Люся — Л. Савченко, Ивченко — Э. Виторган Фото В. Баженова

После «Вассы» с ее густой трагической атмосферой, полной неразрешимых противоречий, после сумрачных, несчастных, враждебно настроенных друг к другу людей, «Взрослая дочь» стала спектаклем мажорным, светлым. А на ее героях — Бэмсе, Люсе, Прокопе чувствовался налет ясной, волнующей грусти и вдохновения. Общая ситуация, в которой к финалу преодолевались все конфликты, была далека от трагической неразрешимости.

Спектакль посвящался той эпохе, которую пережила страна в 50-е годы, когда появились первые ласточки весенней оттепели, которая вот-вот наступит. Бывшим стилягам, первому советскому поколению людей, бросившему вызов закосневшей, неповоротливой, лживой советской идеологии.

* * *

Квартира Бэмса (Альберт Филозов), в которой идет приготовление к встрече бывших однокурсников. Прокоп (Юрий Гребенщиков), «утюг из Челябинска», уже здесь. Собственно, именно из-за него и затеяна вся эта вече-

37

ринка. Он привез с собой своего сына Толю, которого хочет устроить в институт, в тот самый, где они когда-то учились вместе с Бэмсом.

Сейчас в этом институте работает проректором еще один их бывший однокурсник, Ивченко (Эммануил Виторган). Вот этого Ивченко они и приглашают в квартиру Бэмса, чтобы Прокоп мог в неформальной обстановке, за дружеской пирушкой договориться с Ивченко о том, чтобы тот помог устроить Толю в институт.

В прошлом Бэмс и Ивченко стояли по разные стороны баррикад. Ивченко был комсомольским вождем и не любил таких, как Бэмс. А Бэмс, будучи знаменитым на весь институт стилягой, разумеется, не любил таких, как Ивченко.

Кроме того, между Бэмсом и Ивченко в прошлом произошла какая-то не очень приятная история, в ней была замешана и жена Бэмса, Люся, которая была певичкой в кинотеатре «Орион» и, судя по отзывам теперешних друзей, выглядела неотразимой молодой особой, предметом поклонения и вожделения всех студентов. Когда Бэмса выгоняли из института за то, что он с друзьями на студенческом вечере устроил идеологически не выдержанное по тем временам представление (Люся на сцене появлялась в одном купальнике, а взбудораженная горячая студенческая братия скандировала громко и шумно «Бэмс, Чучу!»), Люся с Ивченко куда-то исчезли вдвоем. Потом в силу так и не понятых Бэмсом обстоятельств его в институте восстановили.

Шли годы. История эта стерлась из памяти. Бэмс и Ивченко практически не виделись. У каждого из них была своя жизнь. Бэмс так ничего толком и не добился. Работает стосорокарублевым инженером. Зато Ивченко за эти годы сделал завидную карьеру, став проректором института, в котором они когда-то учились.

И вот Ивченко должен прийти к Бэмсу на дружескую встречу.